こんにちは、旅好きHSPのネコリテです。

本記事では、長野県にある諏訪大社を「神話」と「地質」という二つの視点から、図解や写真を交えてわかりやすくまとめました。

「諏訪大社って何が有名?」「4つの社はどう違うの?」といった疑問をひも解きながら、知るほどに奥深い諏訪信仰の世界をご紹介します。

【基本情報】実は4社ある諏訪大社

覚えにくい!? 4つの神社

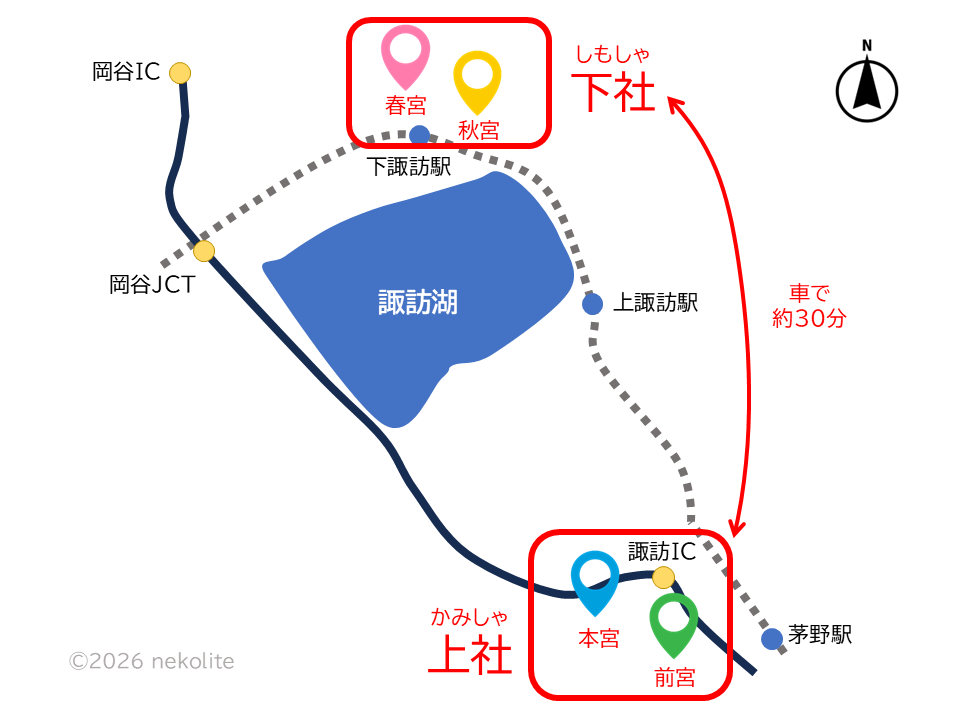

諏訪大社とは1つの神社ではなく、諏訪湖周辺にある4つの神社の総称になります。

4つの神社は上社・下社という2種類に分かれており、上社は前宮・本宮、下社は春宮・秋宮から成ります。

諏訪湖周辺とは言いつつ、4社を徒歩で巡るのは難しく、上社→下社は車で30分ほどかかる距離です。

公共交通機関で4社を巡る場合は、電車やバスの本数が少ない上、路線によっては土日運休もあるため、しっかり予定を立てておく必要があります。

旅行前のリサーチでは、この「4つの神社」を覚えるのがなかなか大変でした。

一般的な「北が上」の地図で見ると、上にあるのが下社、下にあるのが上社という位置関係になるため、慣れるまでは混乱します。

ちなみに上下に分かれている理由は、もともと下社が「下諏訪神社」、上社が「上諏訪神社」という別々の神社だったから。

地図上では名前と場所が逆になってしまうので、まずは位置関係を頭に入れるところからスタートしました。

そしてもう一つ、覚えるのに苦戦したのが各宮の名称。

【上社】前宮、本宮

【下社】春宮、秋宮

たった4つの名称ですが、リサーチの段階では「どっちが上社?下社だっけ?」となっていました。

そして「本宮」の読み方が、ほんぐう?ほんみや?もとみや?どれも正解っぽい読み方ができてしまうので、「本宮=ほんみや」と記憶するのに時間がかかりました。

4社が一つの神社になったのは明治維新の頃で、現在の「諏訪大社」という名前になったのは戦後からだよ

訪問前にはしっかり頭に叩き込むことができましたが、「4社で1つの神社」という特殊性はなかなか初心者泣かせです。笑

4社の中でメインはどれ?

諏訪大社は上社・下社に分かれていますが、格の上下はありません。

また、伊勢神宮のように「外宮→内宮」という正式な参拝順も特に定められていませんので、好きなルートで参拝OK!

もし時間の都合で4社めぐりが難しい場合は、目的に合わせて選ぶのがおすすめです。

【上社】神秘的で諏訪信仰らしさを感じたい人におすすめ

【下社】社殿の建築美や大しめ縄を楽しみたい人におすすめ

| 区分 | 神社名 | 特徴 | おすすめな人 |

| 上社 | 前宮 | 素朴で自然豊か | 古代信仰の原点を感じたい人 |

| 上社 | 本宮 | 境内の見所が多く、観光地化されている | 初めての参拝・観光重視な人 |

| 下社 | 春宮 | 万治の石仏、浮島社などパワスポ | パワースポット巡りを楽しみたい人 |

| 下社 | 秋宮 | 春宮より大きなしめ縄 | お土産店へ行きたい人 |

諏訪大社は何が有名?

諏訪大社といえば、御柱祭(おんばしらさい)が有名です。

4つの宮それぞれの境内には、四隅に4本ずつ、御柱と呼ばれる巨大な柱が立っています。

御柱は結界や依り代の役割を果たすと言われ、7年に一度の御柱祭で建て替えられます。

依り代とは、神様が宿る物のことだよ

御柱祭の歴史は古く、平安時代にはすでに行われていたと伝わります。

人々が力を合わせて山奥から里へ曳き出し、境内に建てるまでの一連の神事は迫力満点で、その壮大さから、日本三大奇祭の一つに数えられています。

諏訪大社ヒストリー

御祭神&エピソード

諏訪大社の御祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)、八坂刀売神(やさかとめのかみ)、八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)の3柱で、各宮にいずれかの神様が祀られています。

【上社】

前宮:八坂刀売神

本宮:建御名方神

【下社】

春宮、秋宮:建御名方神、八坂刀売神、八重事代主神

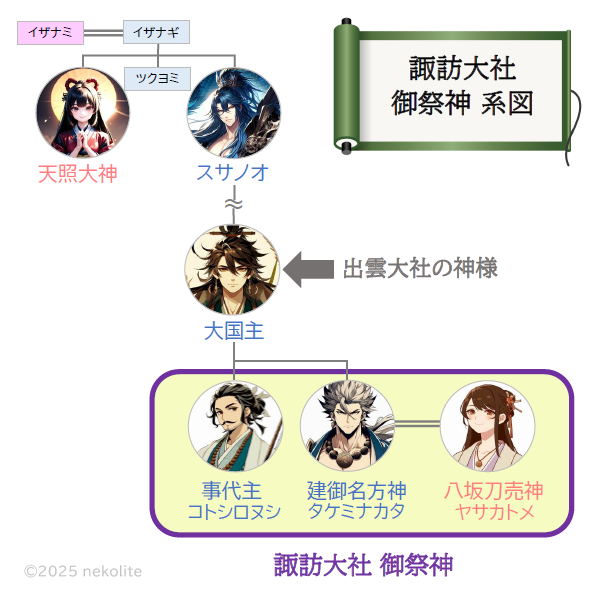

この「3柱の神様は一体何者?」という疑問を、わかりやすく系図で解説しますね。

日本の最高神・天照大神には、弟神のスサノオがいます。

そのスサノオの子孫が大国主(出雲の神様)で、大国主の息子が事代主[兄]と建御名方神[弟]です。

事代主は別名「恵比須様」としても有名です。

そして建御名方神の妻が八坂刀売神と伝えられています。

はるか昔、大国主は地上の国が人々にとって暮らしやすい場所となるよう、国造りに励んでいました。

すると天界の天照大神が「地上を譲ってほしい」と要求します。

初めは抵抗していた大国主でしたが、最終的には「息子たちの意見を聞いてくれ」と答えました。

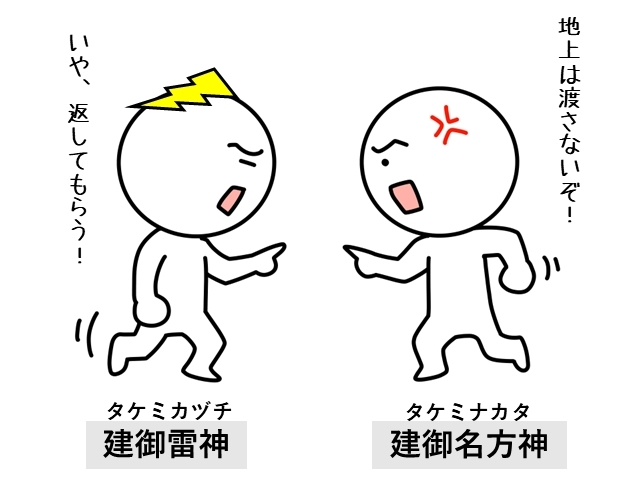

兄の事代主は承諾しましたが、弟の建御名方神は猛反対。

武神であった建御名方神は、天照大神の使者・タケミカヅチと激しく争うことに。

最終的にタケミカヅチが勝利し、

建御名方神は出雲を離れ、諏訪の地に落ち着いたと言われています。

このような神話の背景から建御名方神は「出雲系の神様」であり、下社(春宮・秋宮)には、出雲大社のような立派な大しめ縄が飾られています。

現人神と守矢一族

諏訪大社は、日本でも最古級とされる神社です。

御鎮座はおよそ1500年〜2000年前ともいわれていますが、その詳しい成り立ちや神事の由来には今なお多くの謎が残されています。

縄文時代の頃の諏訪は、ミシャグジという神を祀っていた守矢一族が支配していました。

そこへ出雲から建御名方神がやって来たことで、権力者としての役割を分担することになります。

建御名方神の子孫は、神が乗り移る現人神/生き神として「大祝」という役職を務め、最高位に立ちました。

そして守矢一族は「神長官」として神を大祝に降ろし、その声を聴くというナンバー2の役職を担いました。

この「大祝+神長官」のシステムは、明治初期まで続きました。

こうして、出雲系の「龍神信仰」と縄文系の「ミシャグジ信仰」が融合し、独特の「諏訪信仰」が形作られました。

神道らしくない、独特な儀式

諏訪信仰には、龍神信仰やミシャグジ信仰以外の要素も見られます。

たとえば、75頭の鹿の首を供える「御頭祭」や、正月に串刺しにしたカエルを供える「蛙狩神事」など、生贄を伴う神事が存在します。

昔の御頭祭では、鹿以外の動物や「少年」も生贄として捧げられていたみたい。近年では鹿の首は剥製を使っているよ

一般的な神道では血を「穢れ」とするため、生贄を行うのは極めて珍しいことです。

これらの生贄神事は由来がはっきりしないため、次のような説が推測されています。

- 縄文時代の狩猟文化が起源とする説

- 中東にルーツを持つ民族が渡来し、ユダヤ文化の影響を受けたとする説

個人的には、守矢一族にユダヤ的なルーツを感じています。

ユダヤ文化との不思議な共通点

ユダヤの痕跡を感じる理由の一つが、御頭祭と旧約聖書「イサクの生贄」の物語の類似点です。

アブラハムが息子イサクを神ヤハウェに捧げようとしたものの、天使によって止められ、代わりに羊を供えたという有名な逸話です。

その舞台がモリヤ山であり、諏訪大社の御神体とされている山も守屋山。※諸説あり

さらに御柱祭の「木落し(巨木を山から滑り落とす)」や「川越し(巨木ごと川を渡る)」の儀式が、ユダヤ伝承におけるエルサレム神殿建設の様子と似ている点も、共通点を感じさせます。

そしてもう一つ、守矢一族が渡来系だったと推測する理由。

建御名方神が諏訪にやって来た際、守矢一族と争いが起こり、その時に守矢一族が使用した武器は「鉄」だったと伝えられています。

鉄が初めて日本へ伝わったのは弥生時代中期で、国内で自作できるようになったのは古墳時代の5世紀頃。

建御名方神と守矢一族の争いは縄文時代の出来事とされることから、まだ日本で鉄が流通していなかった時代に使っていたという点は、守矢一族が渡来系の人々だった可能性を示唆しています。

このような歴史的背景から推測すると、

- 出雲系の龍神信仰

- 縄文系のミシャグジ信仰

- ユダヤ系の生贄信仰

こうした多層的な信仰と異文化の影響が複雑に交わることで、諏訪大社はほかに類を見ない存在となったように思います。

「謎」が多いほどに心が動かされ、古代ロマンを追いかけたくなる――諏訪大社には、そんな不思議な魅力を感じます。

実は地質的にすごい場所

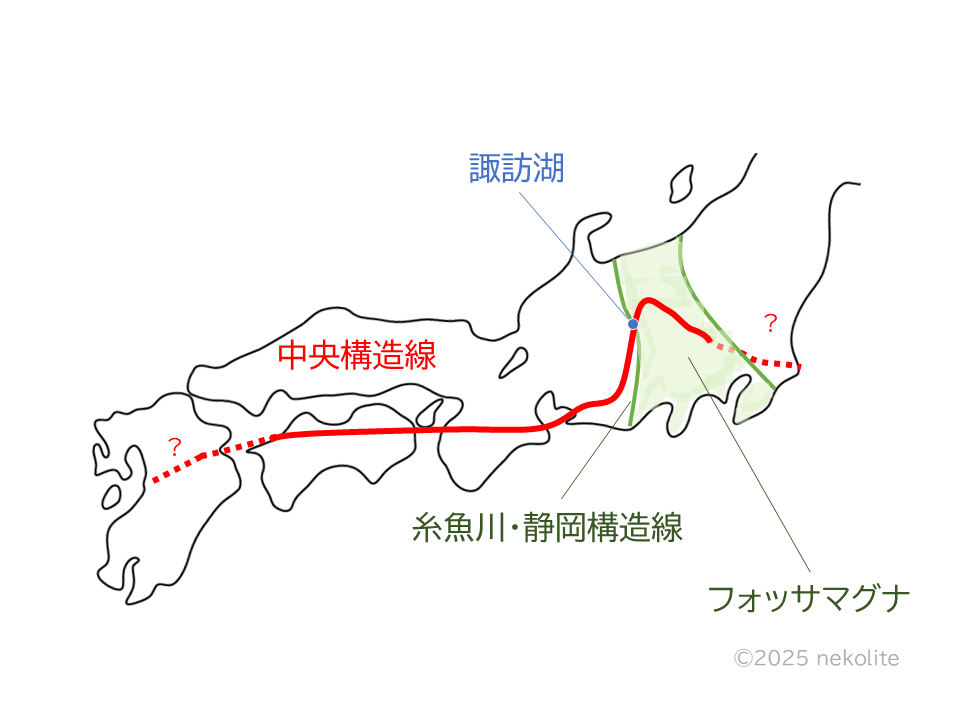

諏訪湖は中央構造線とフォッサマグナ(糸静線)が交差する、地質的にとても特別な場所です。

「構造線」とは、異なる地質の境界線のことだよ

中央構造線は、日本列島を東西に横断する大きな断層です。

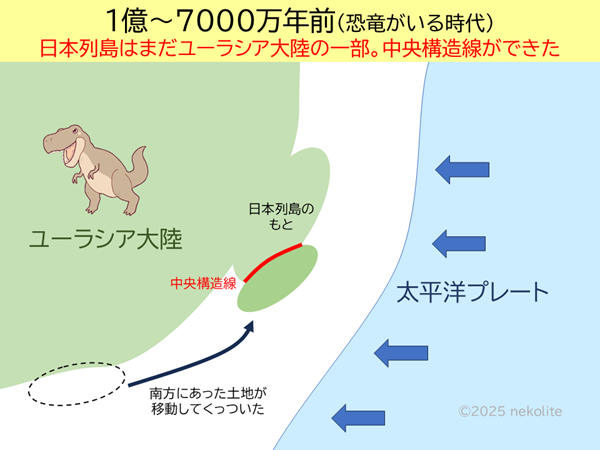

中央構造線ができたのは、今から1億年くらい前の恐竜時代。

当時の日本列島はまだ島国ではなく、ユーラシア大陸の一部でした。

長い年月をかけて陸地が少しずつ動き、南方にあった土地が日本列島にくっつきました。

そのくっついた境目が中央構造線です。

そのため、中央構造線をはさんで北側と南側では、地層の種類や成り立ちが大きく異なっています。

Googleマップで日本列島を見ると、四国の上部をスパッと横切った中央構造線を確認できます。

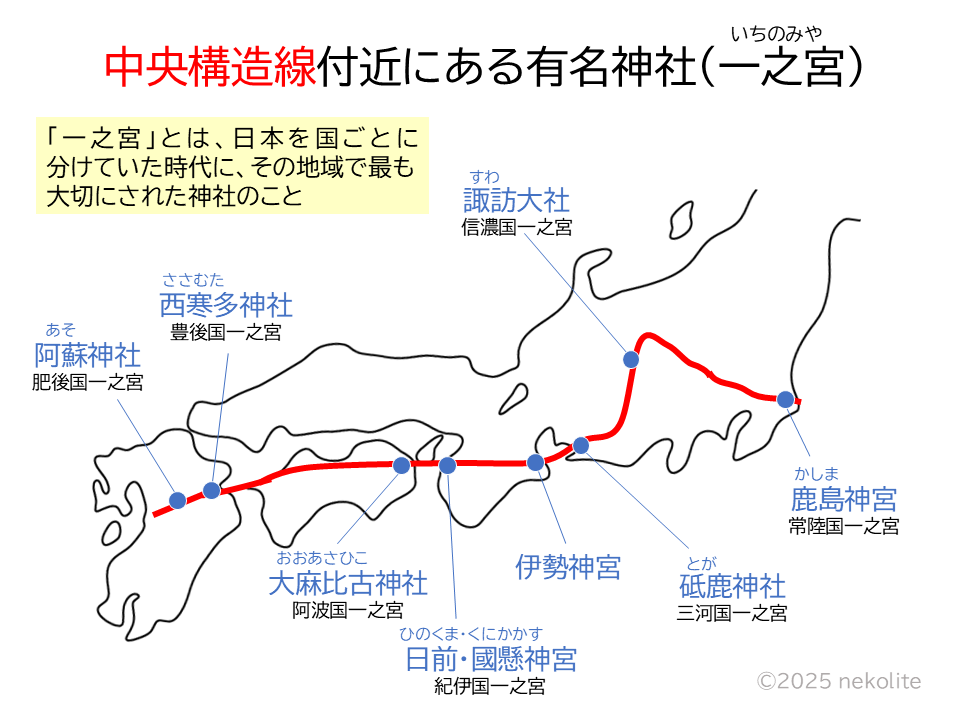

この中央構造線上には、伊勢神宮や諏訪大社をはじめ多くの由緒ある神社が点在しており、古くから「パワースポット」として語られてきました。

一説には、断層がもたらす地震などの地のエネルギーを鎮めるため、古代の人々が祭祀を行った場所が神社になったとも言われています。

また、中央構造線の周辺は鉱石の産地として知られ、縄文時代にはすでに人々が資源を求めて集まり、集落が発展していたと考えられています。

諏訪地方は良質な黒曜石の産地で、縄文時代にはその採取と交易によって大いに栄えました。

諏訪大社の周辺には縄文遺跡が多く残っているので、神社巡りと合わせて縄文文化を感じる旅もおすすめです。

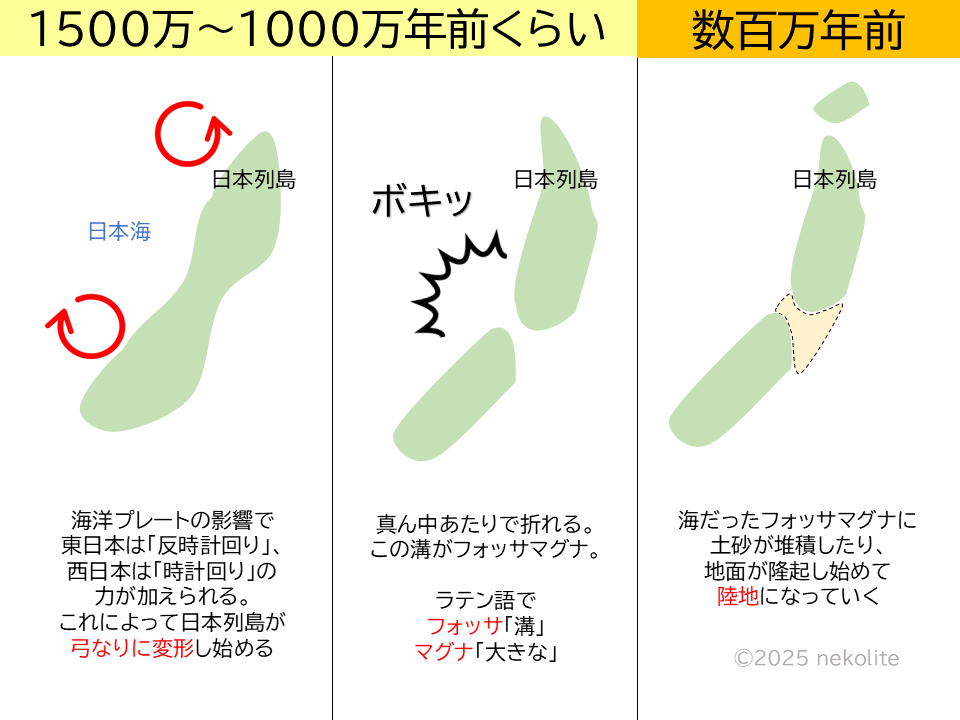

フォッサマグナとは、ラテン語で「大きな溝」という意味です。

フォッサ=溝

マグナ=大きい

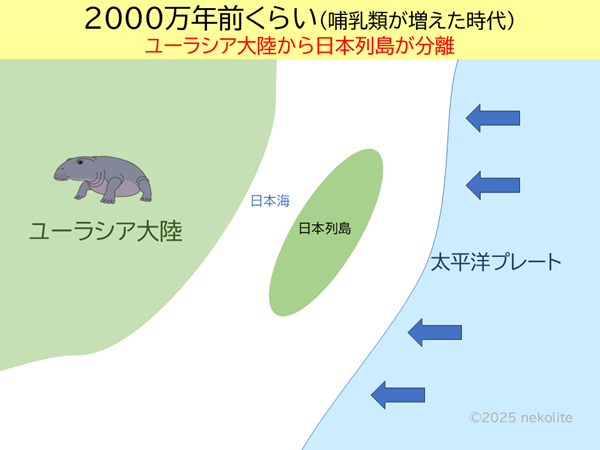

中央構造線ができた後、日本列島はユーラシア大陸からゆっくりと離れていきました。

その後、2種類の海洋プレートの動きによって、東日本と西日本のそれぞれに強い力が加わりました。

その結果、日本列島の真ん中あたり(現在の長野県付近)が割れて、大きな溝 「フォッサマグナ」ができました。

やがて、その溝に土砂が積もったり、地面が隆起したりして少しずつ陸地となり、現在の日本列島の形ができあがっていきました。

そんな特異な地質が重なり合う地だからこそ、古代から「神が宿る場所」として信仰され、今もなお聖地として人々を魅了しています。