こんにちは、ネコリテです。

HSPならではの繊細な視点で、旅の体験記を書いています。

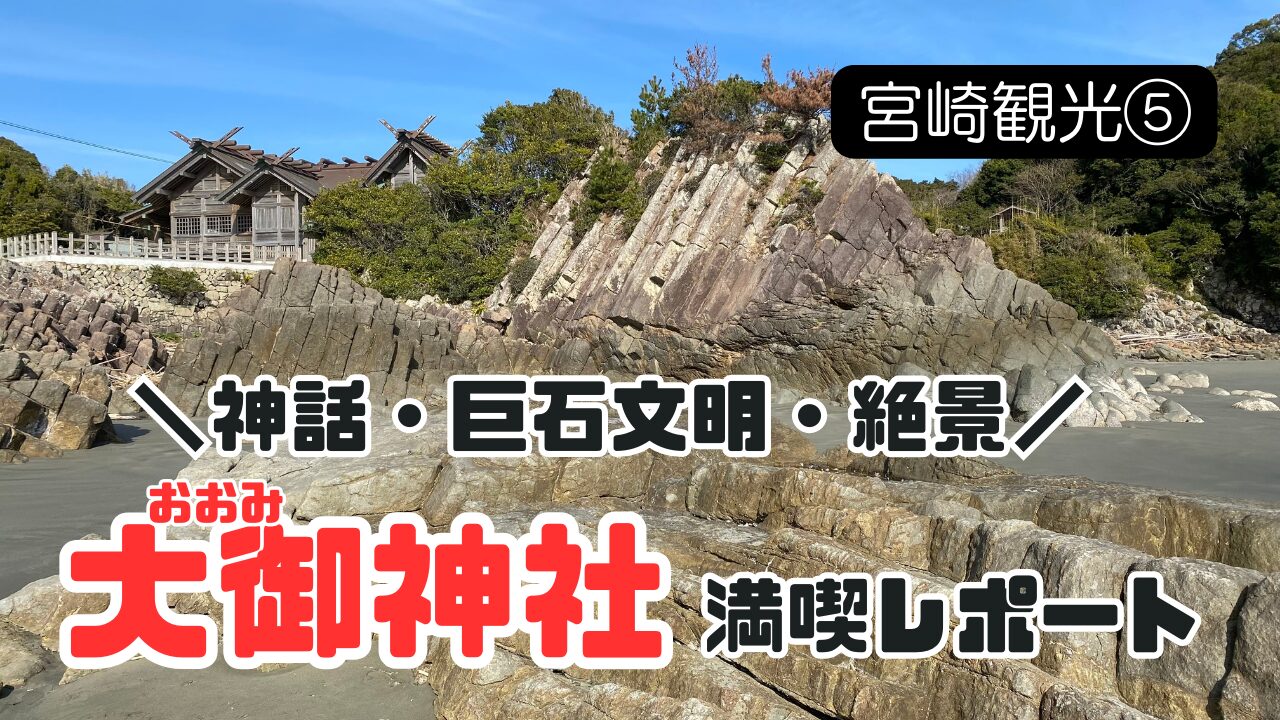

今回は宮崎県日向市にある大御神社(おおみじんじゃ)をレポートします。

旅情報を飛ばして、大御神社の記事から読む場合はコチラからどうぞ。

【旅メモ】利用した飛行機とレンタカー

名古屋から大御神社へは、飛行機とレンタカーで移動しました。

セントレア→熊本空港→レンタカーで約2時間半→大御神社

※セントレア⇔熊本便は2025年3月に廃線になりました

セントレアから大御神社へ行くなら、宮崎空港を利用するとドライブ時間が約1時間半に短縮できるよ。

阿蘇や高千穂も観光する予定なら、熊本空港が便利。ただし山道を通るため、積雪や路面凍結のリスクがあるので、安全面を考えると冬に大御神社へ行くなら宮崎空港経由がおすすめ

今回のフライトも朝7時台に出発するANA 331でした。

熊本空港へは9時頃に到着し、午前中からがっつり動けるので好きな便です。

そして今回もレンタカーは、スカイレンタカー ![]() を利用。

を利用。

料金は「免責補償+NOC補償」を付けて、2日間のコンパクトカーで1万円くらい。

お値打ちでお気に入りのレンタカー会社ですが、一つだけ注意点があります。

それがコチラ↓にも書いた通り、

車の年式が古いんですね。

前回乗った車は、平成中期のレトロな日産マーチでした。

料金が安いので古いのは構わないのですが、USBポートがない為、スマホの充電ができず困りました。(結局現地でシガーソケットを購入)

その時の反省を生かし、今回の旅には3種類のスマホ充電コードを用意!

すると今回の車は日産ノートで、

なんとType-Cが使えるではありませんか!

しかも内装が「令和の車」というハイテク仕様で、シフトレバーの操作方法も平成の車とは違って戸惑いました。笑

というわけで、今回は最新の車種を利用できたので、必ずしも車の古さと料金が比例しているわけではなさそうです。

「車種ガチャ」のドキドキを楽しみつつ、格安レンタカーを希望される方にはおすすめです。

追記:その後、スカイレンタカーを2回利用したところ、「小型車」で予約をすると日産ノートが配車されました

熊本へ来たら必ず買う「いきなり団子」

熊本空港から宮崎県日向市までのドライブの途中に、道の駅「あそ望の郷くぎの」へ寄りました。

ここは阿蘇の大パノラマを一望できる道の駅で、とにかく景色が最高です。

売店で大好物のいきなり団子もゲット。

2個入り250円と、一口サイズ4個入り150円。

観光地や九州物産展の半額くらいで購入できました!

名古屋へ帰る日に購入しようとすると、どうしても道の駅へ寄るのが夕方になってしまうので、いつも売り切れているんですよね…。

今回は旅行初日の朝10時に行ったので購入できましたが、いきなり団子は生菓子で日持ちしない為、自宅へ持ち帰ることができません。

道の駅で買ったものは「ドライブ中のおやつ」として楽しみ、「持ち帰り用」は帰りに熊本空港で購入しました。

「持ち帰り用」は、冷凍のいきなり団子です。

熊本空港には「生」のいきなり団子も売っていますが、帰りのフライトが夜になる為、その時間までに「生」は売り切れていることが多いのです…。

冷凍は在庫がたくさんあるので、売り切れの心配なく購入できます。

今回はプレーン、紫芋、栗入りが各2個ずつ入ったものを選びました。

レンジで解凍すると、もち米の香りがふわ~っと漂ってきました。

求肥(ぎゅうひ)がとてもモチモチして、まるでつきたてのお餅のよう!

こちらは、いきなり団子専門店の肥後屋さんとこれっと九州沖縄 (熊本空港のおみやげ屋さん)のコラボ商品のようです。

めちゃくちゃ美味しくて、いろんな風味が楽しめて、リピ決定な一品でした。

大御神社レポート

大御神社は「日向のお伊勢さま」とも呼ばれ、周辺の地形や地名などの類似も含め、伊勢神宮と共通点の多い神社です。

御祭神は天照皇大御神(アマテラススメオオミカミ)。

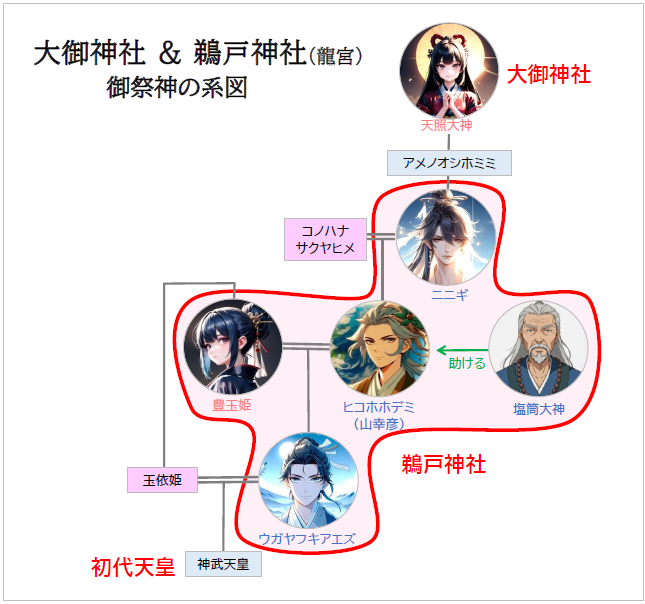

そして敷地内にある鵜戸神社(うどじんじゃ)の御祭神は、

- 鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアヘズノミコト)

初代天皇の父。日南市にある鵜戸神宮の主祭神でもある - 彦火瓊瓊杵命(ヒコホノニニギノミコト)

ウガヤフキアエズの祖父で、天照大神の孫。通称ニニギ。天孫降臨のエピソードが有名。 - 彦火々出見命(ヒコホホデミノミコト)

ウガヤフキアエズの父。通称ホオリ、山幸彦。兄の海幸彦とのエピソードが有名 - 豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)

ウガヤフキアエズの母。鵜戸神宮にあるお乳岩のエピソードが有名 - 塩筒大神(シオツツノオオカミ)

潮の神様。山幸彦の恩人で、通称塩じい

系図にするとこんな感じです。

この系図を覚えておくと、同じ宮崎県内の「青島神社」や「高千穂神社」の御祭神もわかりやすいかと思います。(ほぼ同じメンバー)

大御神社は海沿いに面したロケーションにあり、その美しい景観も大きな魅力のひとつです。

見どころとしては海岸の柱状節理(ちゅうじょうせつり/柱の集合体のような岩)に加え、名物のさざれ石や龍宮、そして巨石文明ファンにはペトログリフ(岩彫文字)やメンヒル(立石)など注目ポイントが満載です。

「石」にまつわるスポットが充実しており、石好きの私にとってはまさに「夢の国」でした。

さざれ石と龍のたまご

大御神社に到着し、まずは本殿で参拝をしました。

意外にもコンパクトな本殿で、建築様式は伊勢神宮と同じ神明造り(しんめいづくり)。

そして大御神社の代名詞とも言える、巨大なさざれ石へ。

さざれ石は小さな石がくっついて大きな岩になったもので、正式名称は石灰質角礫岩(せっかいしつかくれきがん)。石が固まる仕組みは、石灰岩が雨水に溶け出し、それが接着剤のような役割を果たしているからだよ

大御神社のさざれ石は神座(かみくら)と呼ばれ、天照大神の孫ニニギがこの岩の上に立ち、海を眺めたという言い伝えがあるそうです。

神座の前にある水窪の中には、龍のたまごがあります。

たまごを囲むように、龍がとぐろを巻いているように作られた古代遺跡なのだとか。

龍神信仰というと出雲系のイメージが強いので、天照系の神社に龍が祀られていることは意外に感じました。

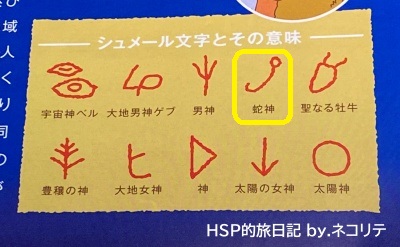

もしくは境内にシュメール文字のペトログリフがあることをふまえると、押戸石の丘のように、この場所は中東からの海洋民族の祭祀場である可能性があります。

となると出雲系の龍神信仰ではなく、古代海洋民族による信仰?

【天照系と出雲系の関係】

天照大神は天界の神様で、大国主(おおくにぬし/出雲大社の御祭神)は地上の神様。

大国主が努力して地上を豊かな国に築き上げたところへ、天照大神が国を譲るよう求めたことで対立が生じたよ。最終的に大国主は国譲りを受け入れ、その後、天照大神の孫であるニニギが地上を治めることになったよ

いずれにせよ、天照系の信仰ではない龍が祀られていることに、日本らしい寛容な宗教観が表れているように感じました。

さざれ石の奥から海岸へ下りると、このような地層になっています。

こちらを分岐点に、さざれ石と柱状岩に分かれています。

もともとこの一帯はさざれ石でできており、その後マグマや溶岩などの火砕流により、柱状岩(柱状節理)が形成されていきました。

海岸には雄大な「岩の楽園」が広がっていました。

柱状節理(ちゅうじょうせつり)を間近で観察

本殿の裏には、素晴らしい柱状節理(ちゅうじょうせつり)があります。

柱状節理とは六角形の柱(四/五角形もある)が集まった岩で、溶岩が冷えて縮んだことによって形成されたよ。有名スポットは「福井県 東尋坊」「兵庫県 玄武洞」「宮崎県 高千穂峡」などがあるよ

こちらへは本殿近くの階段を下りて、行くことができます。

砂浜からニョキニョキと生えているかのような、立派な柱状節理もありました。

柱状節理は六角形であることが多いですが、この一帯は四角形が多かったです。

自然が生み出すアートは、何時間見ていても飽きないほど素晴らしいものでした。(石オタクw)

大御神社は参拝客の多い神社ではありますが、海岸へ下りて来られる方は少ないので、静かに癒されたい方にはおすすめの場所です。

「龍宮」で昇り龍を拝む

石を堪能した後は、大御神社の人気スポット「龍宮」こと鵜戸神社へ行きました。

こちらは日南市の鵜戸神宮とは別物になりますが、祀られている神様やエピソードは共通しています。

ウドとは洞(うろ)に通じる呼称で、洞窟などを指す言葉だよ。「鵜戸」という漢字は御祭神の鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアエズ)の「鵜」が由来とされているよ

ここから鵜戸神宮へ向かいます。

しばらく進むと展望所や鳥居があり、こちらの階段(狭くて最後は急こう配)を降りた先に、龍宮のある洞窟があります。

この洞窟の中に、龍宮と呼ばれる小さなお社があります。

洞窟内に入って入口を振り返るとこんな感じですが、

お社から入口を見ると、昇り龍のような形に見えます。

これは意図的に作られたもので、龍神信仰の形跡と言われています。

この昇り龍を見るのが龍宮の醍醐味なのですが、写真で撮るのはなかなか難しかったです。

肉眼では「昇り龍」に見えても、スマホでは微妙に角度が違ってしまいました。

そして一番の問題点は、人の映り込みが延々と続くこと…。

人気スポットなので次々に人が押し寄せ、昇り龍を撮影できる場所も狭いため、1分以内に退散せざるをえない感じでした。

お社に参拝する余裕もなく、ひたすら慌ただしい雰囲気で終了。

場の空気をしっかり感じることができず、スマホで撮るだけの「作業」になってしまったことが、なんとも心残りでした…。

とある神社好きな方のブログを拝見すると、

人気の神社は人が多すぎて、発せられる邪気も多い。それが御祭神のパワーを上回ってしまうこともあるため、”名のある神社=良い気を感じれる”とは限らない

というようなことが書かれており(大御神社の記事ではありませんでしたが)、今まで有名神社で感じた疲労感を見事に言語化されていて、本当にその通りだなと感じました。

神社という神聖な空間でさえも、周囲に俗物があふれていれば、そこは俗世と同じだなと。

洞窟前の海岸には巨岩が立ち並び、こちらは人があまりいなかったので、のんびりと散策することができました。

ペトログリフと古代メンヒル&ストーンサークル

さてここからは、マニアックなお話に入ります。笑

龍宮へ向かう途中、実は古代メンヒル&ストーンサークルがあるんです。

大御神社へ行かれたことがある方も、あまりご存知のない場所かと思います。

メンヒルとは古代ヨーロッパの巨石記念物の一種で、「長い石」という意味。日本語では立石(たていし)と言うよ。

ストーンサークルは石を円形状に並べたもので、古代信仰の跡と考えられているよ。有名スポットは「英国 ストーンヘンジ」や「秋田県 大湯環状列石」など

龍宮へ向かう途中の鳥居の手前に、石段があります。

この石段を登っていくと、参拝客がほどんど来ない散策路があります。

「古代メンヒル&ストーンサークルがあるよ!」とは言うものの、観光スポット化はされておらず、ひっそりとした雰囲気でした。

古代メンヒル&ストーンサークルのざっくりとした案内板はあるものの、具体的に「これが遺跡だよ」という説明はありませんでした。

メンヒルというと巨石のイメージが強いですが、そこまで大きな石はなく、1mくらいの「ちょっと大きな石」の石群がありました。

しっかりと「ストーンサークルの遺跡」として残っているわけではなく、この散策路周辺にストーンサークルの名残がちらほら見られる…という印象でした。

「巨石文明の遺跡なら、石にパワーが満ちているはず!」

と思い、方位磁針で磁力チェックをしましたが無反応でした。

どの巨石遺跡にもパワーがあるわけではなく、押戸石の丘が特別だったのですね。

というわけで、古代メンヒル&ストーンサークルは「へー」という感じの収穫でした。笑

期待していた遺跡ではなかったものの、探求心がくすぐられる楽しい体験となりました。

さてお次はペトログリフの紹介なのですが、こちらも押戸石の丘ほど大々的に推されておらず、あまり情報がありませんでした。

ペトログリフとは、石に刻まれた古代の文字や絵のことだよ

唯一の公式情報は、2013年 大御神社 巫女ブログ。

本殿の奥にある柱状節理の岸壁に、縦5メートル・横3メートルの巨大なシュメール文字のペトログリフが刻まれているとのこと。

こちらのひび割れのようなものが、ジャスラ(蛇神)を表しているのだとか。

割れ目とペトログリフの見分けが難しいですが、たぶんこれかな。

巫女ブログによると、この岸壁以外にもペトログリフが見つかっているそうですが、具体的な場所は明記されていませんでした。

「龍宮の中にある」というネット情報を見かけましたが、龍宮は参拝客が多く、皆さん昇り龍の撮影を目的に訪れています。

そんな中で探すと撮影の邪魔になってしまうため、見つけるのは困難だと思いました。

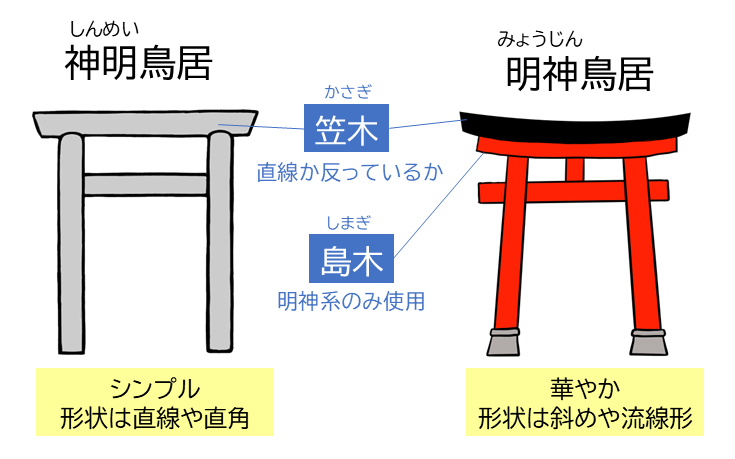

【神社雑学】鳥居は大きく分けて2種類

鳥居の形は60種類以上あると言われており、大きく2つの系統に分けることができます。

それが神明鳥居(しんめいとりい)と明神鳥居(みょうじんとりい)です。

神明鳥居の代表例としては伊勢神宮があり、天照大神を祀る神社では神明系の鳥居がよく見られます。

一方で、多くの人が「神社の鳥居」と聞いて思い浮かべる赤い鳥居は、全国の約9割を占める明神鳥居です。

赤以外のものもありますが、明治神宮、厳島神社、伏見稲荷大社なども明神系の鳥居に分類されます。

神明系と明神系の違いは構造によるものですが、中には両方の特徴を併せ持つ鳥居も存在します。

ちなみに大御神社の鳥居はこちら。

simple is best なフォルム。

「日向のお伊勢さん」と呼ばれているとおり、神明系の鳥居ですね。

ただ龍宮へ行く途中に通った鳥居は、明神系でした。

そして展望所の手前にある鳥居も明神系。

最初は貫(ぬき)が柱の内側に収まっているため神明系かと思いましたが、島木や神額があるので明神系の可能性が高そうです。

とはいえ、伊勢神宮の正宮(しょうぐう/参拝する場所)にある鳥居も、神明系でありながら島木があるため、この鳥居も神明系かもしれません。

こんな風に鳥居の特徴を観察しながら推理するのも、神社巡りの楽しみの一つでもあります。