こんにちは、ネコリテです。

HSPならではの繊細な視点で、旅の体験記を書いています。

今回は岐阜県土岐市にある定林寺湖(じょうりんじこ)でのペトログリフ探索をレポートします。

土岐市でペトログリフ探索

東海エリアのペトログリフ(石に刻まれた古代文字)と言えば、岐阜県恵那市にある笠置山(かさぎやま)が有名で、市の観光サイトにも載っているほど巨石界隈ではおなじみの名所。

まだ行ったことがないので、秋の栗シーズンに立ち寄ってみたいと思っています。

今回は有名な笠置山ではなく、なんと土岐市の定林寺湖(じょうりんじこ)にも巨石群があることを知り、そちらでペトログリフ探索をしてきました。

ペトログリフは私のような素人がふらりと見に行っても、「どこにあるの?」「これはペトログリフ?それともただのヒビ割れ?」と戸惑うこと必至。笑

そのため予習が必要です。

ペトログリフの聖地・押戸石の丘へ訪問する際は、Toland Vlogさんの動画や武内一忠先生の本で予習しましたが、今回は情報がほとんど見つからず、事前の調査が難航しました。

「知る人ぞ知る場所」すぎて、実際に訪れた方のブログもごくわずか。

そんな中、土岐市在住の方が書かれた「古代からのメッセージ ペトログラフ」という資料は、深く研究された内容で、参考にさせていただきました。

定林寺湖への行き方と駐車場

定林寺湖には「鬼滅の刃」に登場するような一刀石があり、Googleマップにも登録されています。

その地点を目的地に設定すると、スムーズにたどり着けました。

【定林寺湖 一刀石】岐阜県土岐市泉町定林寺958-15

一刀石は定林寺湖の北側に位置し、近くに数台分の駐車スペースがありますので、そちらに停めて一刀石や巨石群を見に行きました。

駐車場は国道21号から細い道に入り、5分ほどで到着しました。

道幅が狭く、車のすれ違いが難しいため、対向車が来ないことを願いながら進みました。

この日は雪予報でしたので、幸い対向車はなく、私たち以外の来訪者もゼロでした。

一刀石の周りにも巨石群が!

一刀石は森へ少し入った場所にありました。

案内板があり、石にはしめ縄がされているのでわかりやすいです。

コンパスを持参しましたが、「押戸石の丘」のように針が乱れることはありませんでした。

巨石を見ると、つい磁気を確認してしまう巨石オタク。笑

一刀石の周りにはたくさんの巨石があり、水平バージョンの一刀石もありました。

そして人工的に作られたと思われる巨石も。

木を囲むように石が並び、まるでストーンサークルのような形跡があったり、

ギザギザに加工された石もありました。

このあたりの巨石群は、明らかに人の手が加えられており、何らかの意味を持った場所のように感じました。

そしてついに、ペトログリフらしき模様を発見!

予習資料に「ポリネシア型の人型」に酷似した巨石として載っていたものと、とてもよく似たペトログリフです。(資料とは別の石)

押戸石の丘のペトログリフと比べると、刻まれた線が非常にくっきりとしていたため、「本当にペトログリフなのだろうか?」と疑問に思いました。

しかし、海外のペトログリフは深く刻まれているため、刻まれた時代や石が置かれている環境、もしくは石の種類などによって保存状態が異なるのかもしれません。

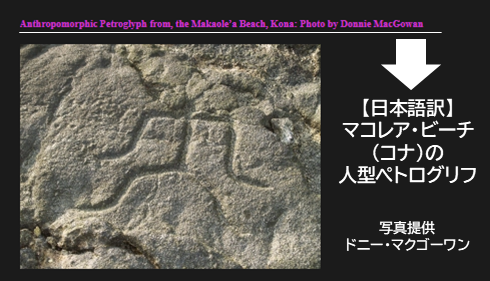

そして資料にあった「ポリネシア型の人型」がどのような模様なのか気になり、海外サイトで検索してみました。

するとハワイのコナにある人型のペトログリフがヒット。

そして今回見つけた人型と思われるペトログリフがこちら。

うーん、似てない…。

予習資料で紹介されていた「ポリネシア型の人型」は、厳密に言うと「ポリネシア地方の岩石に刻まれている巨人伝説の人型」とのことでしたが、そちらのペトログリフがどんな形状なのかは、ネットで見つけることができませんでした。

巨人と人型では形状が違うのか、もしくはポリネシア型といってもハワイではなく、別の島なのか。

今回見つけたペトログリフも「人型」と言えばそう見えるので、何らかのペトログリフだと考えながら、古代ロマンを楽しみました。

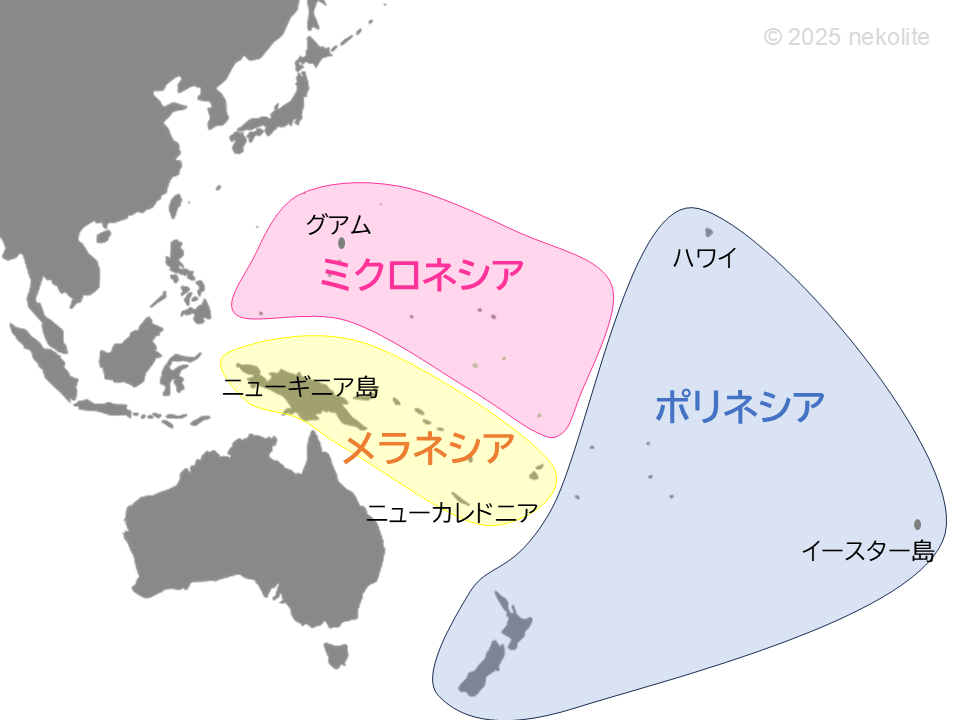

【南太平洋の3つのネシア】

ペトログリフは世界各地で発見されていますが、太平洋の島々にも多く残されています。南太平洋の地域はミクロネシア、メラネシア、ポリネシアの3つに分類されます。

この3つは「場所はどこ?」「どの国があるの?」と混乱しがちなので、わかりやすく図解してみました。

| エリア | 意味 | 主な島名 |

|---|---|---|

| ミクロネシア | 小さな島々 ミクロ:小さい | グアム、パラオ |

| ポリネシア | たくさんの島々 ポリ:たくさん | ハワイ、イースター島 |

| メラネシア | 皮膚の黒い民族がいる島々 メラ:黒い | ニューカレドニア |

人類初の遠洋航海を成功させ、太平洋の島々に定住し始めたラピタ人。その祖先は、ペトログリフ愛好家にはおなじみの「古代海洋民族ラピュタ人」と考えられています。

ラピタ文化は紀元前1500年頃に南太平洋のメラネシアで誕生し、高度な技術を持つラピタ土器が特徴です。台湾やフィリピンで類似の土器が発見されていることから、ラピタ人のルーツはモンゴロイド系の台湾原住民にあると言われています。さらにラピタ人が日本へ渡り、縄文人になったという説もあります。

湖畔の巨石群

駐車場から定林寺湖を見ると、水はなく、完全に干上がっていました。

湖への通路は草が刈られ、歩きやすく整備されていました。

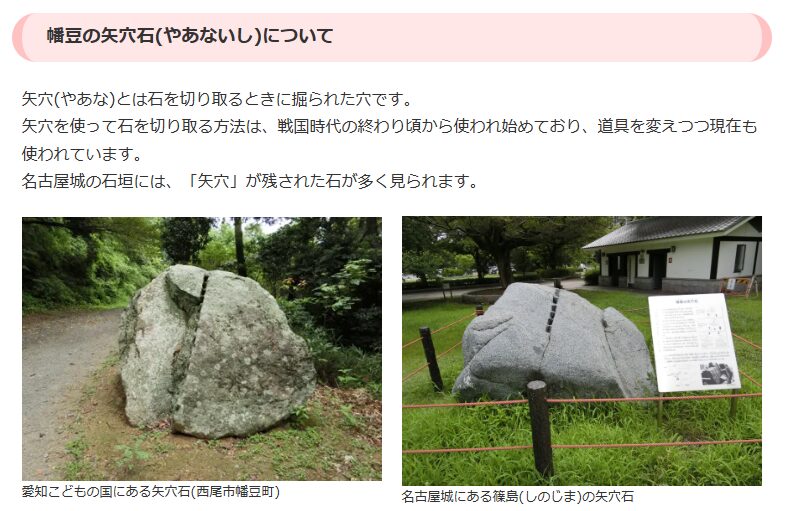

途中でこんな穴の開いた石を発見!

明らかに人工的に削られた石ですが、私の好きな古代系なのか、それとも近代の道具による跡か?

予習資料でも似たような穴の石が載っており、そちらは「星座を表す盃状穴ではないか」と推測されていました。

個人的には古代系ではなく、矢穴(やあな)ではないかと感じました。

矢穴とは、石を割るために開けた小さな穴のことだよ。江戸時代のお城の石垣を作る時などに用いられた手法だよ

他にも規則正しい穴の開いた石があったので、この場所は石丁場(いしちょうば/石を加工する作業場)だったのかも?と思いました。

土岐市は戦国時代の要ともなった「美濃の国」であり、周辺には多くの城が点在していたため、立地的にも石丁場として使われていても不思議ではありません。

また、一刀石の近くにあったギザギザに加工された石は石丁場でも見られる形状で、製作途中の失敗作だと考えれば辻褄が合います。

「古代は巨石信仰の地であり、中世には石丁場として使われた」という説が、個人的にはしっくりきました。

湖へ到着すると、あちこちに大きめの石がゴロゴロ。

この辺りは巨石群というより、「川の上流」のような雰囲気でした。

そしてこんな緑色の石を発見。

もしや翡翠!?と思いながら、ChatGPT先生に分析してもらうと…

【分析結果】

この石は 「蛇紋岩」または「緑泥石を含む岩石」 の可能性が高いです。特に、土岐市周辺の地質を考えると、蛇紋岩の可能性が最も高いと思われます。蛇紋岩は一般的にはそれほど高価ではありません。

ちなみに蛇紋岩の「白い部分」は風化するとアスベストになるので、むやみに持ち帰らない方が良い石のようです。

湖を奥へ進むにつれて、石はどんどん巨大化し、ついに「巨石群」と呼ぶにふさわしい景観が広がりました。

巨石好きにはたまりません♪

どの石も個性的で、いつの時代に加工されたものなのか、どんな意味が込められているのかと想像が膨らみます。

全体的に一刀石系の石や、切れ目の入った石が多かったです。

地理的な要因で自然にできたものなのか、それとも人の手が加えられたものなのか?

その真相はわかりません。

答えのない「謎解き」に想像を巡らせながら、巨石観察を楽しみました。

湖は干上がっていたものの、雨や雪の影響で地面はぬかるんでいました。

駐車場へ戻る頃には、靴はすっかり泥だらけ…。

ちょうど橋の近くに手洗い場のような設備があり、靴底を洗うのに使わせていただき、とても助かりました。

定林寺湖は紅葉シーズン以外はおそらく閑散としていると思うので、のんびりと自然を楽しみたいHSPさんにはおすすめの穴場です。