こんにちは、ネコリテです。

HSPならではの繊細な視点で、旅の体験記を書いています。

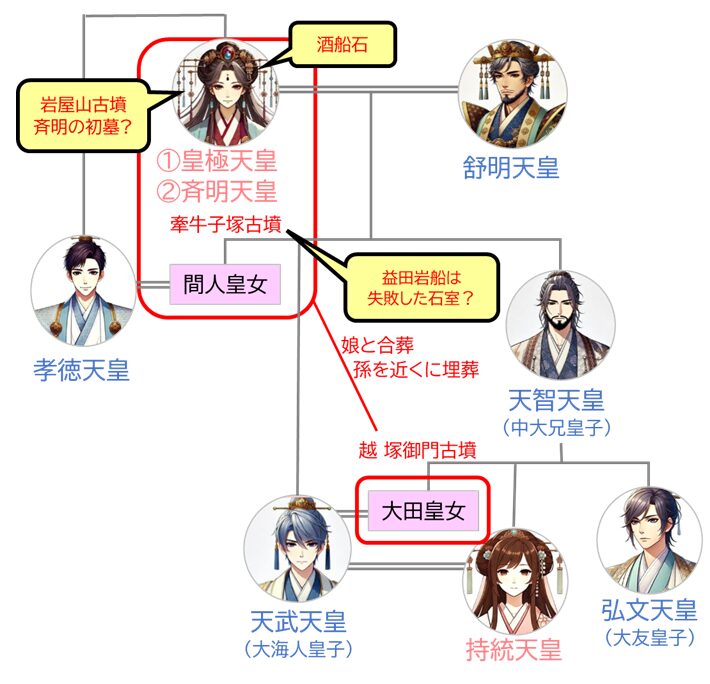

今回は奈良県にある謎の巨大石造物「酒船石」と「益田岩船」をご紹介します。

祭祀か酒造か?謎の「酒船石」

酒船石(さかふねいし)とは?

奈良県明日香村にある、謎の巨大石造物 酒船石。

作られたのは7世紀の飛鳥時代、今から1300年以上前になります。

酒造りの道具では?という推測から、その名前が付けられたそう。

しかし専門家からは祭祀や占いの道具としての見方が強く、私もそちらの説が有力だと感じています。

酒船石に興味を持ったのは、押戸石の丘への訪問がきっかけでした。

ペトログリフの聖地である「押戸石の丘」には、古代祭祀に使われたとされる祭壇石があり、それが酒船石のもとになった型では?という説があります。

こちらにも3つの穴があり、それらは直線で結ばれています。

酒船石と比べると祭壇石の加工は原始的ですが、この祭壇石が祀られ始めたのが縄文時代(6000年以上前)であることを考えれば納得できます。

むしろ、飛鳥時代に作られた酒船石の精巧な加工技術こそ驚異的です。

電動工具のない1300年以上も昔に、非常に硬い花崗岩をあれほど美しく仕上げた当時の石工技術には、ただただ感服するばかり。

酒船石を祭祀の道具とする根拠の一つに、斉明天皇の治世だったことが挙げられます。

斉明天皇は「石の女帝」とも称され、飛鳥時代に石を使った多くの土木事業を推進しました。(そのため民衆から反感を持たれることも)

また彼女の歴史を振り返ると、卑弥呼のように呪術や祭祀と深く関わっていたとも言われています。

NHKの番組では「酒船石のくぼみに水を張り、笹舟のようなものを水に浮かべ、どこへ流れつくかで占いをしていたのでは?」という説が検証されていました。

斉明天皇の人物像を踏まえると、「酒船石=占い道具」である可能性は非常に高いと思いました。

尚、酒船石の両サイドが欠損しているのは、中世に高取城の石垣に使用するために、削り取られたと考えられています。

うーん、もったいない!

【写真の注意点】酒船石は厚みが1mもあるから、溝の全体像を収めるには高い位置から撮る必要があるよ。スマホで普通に撮っていたので、微妙なアングルしか撮れず…。自撮り棒があると便利だなと思ったよ

酒船石の混雑状況とHSPならではの悩み

【訪問】3月上旬/週末/12:30頃

【混雑指数】★☆☆☆☆

明日香村は全体的に観光客が少ないこともあり、酒船石も空いていました。

到着した時は無人でしたが、その後に2組ほど観光客がいらっしゃいました。

ここを訪れる人は酒船石を目当てに来ているため、自然と近くで観察したり触れたりします。

その結果、どうなるか。

「人は少ないのに、写真を撮ろうとすると必ず誰かが写り込んでしまう」という状況に…。

これは酒船石に限らず、観光オブジェでよくあることですね。

とはいえ、観光名所では「順番に写真を撮る暗黙のルール」が自然と生まれるもの。

しかし酒船石のような歴史的遺物の場合は「じっくり観察したい」という気持ちが優先されるため、人が少なくても意外と撮影の難易度が上がります。

石舞台古墳でも同じような状況でしたが、そちらは撮影の順番待ちができていたので、少し待つだけで外観は撮れました。(内部は酒船石と同じ状態でしたが…)

というわけで酒船石を撮れたのは、無人の瞬間にサッと撮った3〜4枚のみ。

そしてここでHSP気質の私に、ある問題が発生します。

私自身も酒船石を間近でじっくり観察したかったのですが、「他の人の撮影の邪魔にならないように」と気を遣ってしまい、酒船石から離れて眺めることしかできず、少し物足りなさが残りました。

さらに、現場には私たち家族の他に“観光客一人だけ”という状況に時、またしても過剰な忖度が発動。

その方は一眼レフを持ち、一人で訪れている様子から、きっと史跡が好きで酒船石を楽しみにしていたに違いありません。

神秘的な雰囲気の中で、自分の世界に浸りながら、じっくりと撮影や観察を楽しみたいはず。

それなのに、1組だけ先客(私たち)がいることで、せっかくの雰囲気が半減してしまう…。

混雑する観光地では気にならなくても、「この1組さえいなければ、思いっきり空間を満喫できるのに」と惜しく感じることってありませんか?(私はある笑)

この状況がなんだか申し訳なく感じてしまい、私たちは少し離れた場所へ移動し、しばらく待つことにしました。

彼が去った後に、改めて酒船石を観察するつもりで。

しかし、思った以上に彼は時間をかけて過ごしていました。

タイトなスケジュールの中、これ以上は待つことができなかった為、結局、十分に堪能できないまま酒船石を後にすることになりました。

そこまで気を遣う必要はなかったのかもしれませんが、HSP気質ゆえに、周囲に人がいると神経を使いすぎてしまい、なかなか落ち着いて過ごせないものです…。

とはいえ、きっと私自身もどこかで同じような配慮を受けているはず。

今回は「恩送り」として、自分なりに良い時間を過ごせたと思うことにしました。

「酒船石」の駐車場と詳しい行き方

酒船石は万葉文化館のとなりの竹林の中にあります。

車は万葉文化館の駐車場(無料)を利用しました。

【所在地】奈良県立万葉文化館 奈良県高市郡明日香村飛鳥10

駐車場から酒船石への行き方は、まず駐車場を下って道路へ出ます。

すると左から駐車場、亀形石造物、酒船石というルートが並びます。

中央ある小さな小屋は、亀形石造物の入場券販売所になっており、そこから先は有料となっています。

酒船石へは、右側の竹林へ向かって歩きます。

ここから酒船石までは、徒歩2分ほどの距離です。

階段を上ってしばらく進むと、小さな建物があります。

中には歴史的な石垣が保存されています。

かつては丘全体が、全長800mにも及ぶ石垣で囲まれていたそう。

この石垣の立地や使われている天理砂岩(てんりさがん)が「日本書紀」の記述と合致することから、丘全体が巨大な人工施設であることが明らかになりました。

●日本書紀 斉明天皇二年の条

舟二百隻を以て、石上山の石を載せ、順流に控え引き、宮の東の山に於いて、石を累ねて垣と爲す。

【現代語訳】200艘(そう)の船に石上山(いそのかみやま 天理市の豊田山)の石を載せて、流れに従って下り、宮(飛鳥宮)の東の山(酒船石がある竹林の丘)に石を積んで垣を作った。

見た目には地味なスポットですが(笑)、歴史を紐解く上で重要なカギとなる石垣なので、道中でぜひチェックしてみてくださいね。

天文台座か石槨か?巨大な「益田岩船」

益田岩船(ますだのいわふね)とは?

奈良県橿原市にある、謎の巨大石造物 益田岩船。

酒船石と同じく、こちらも竹林の中に佇み、神秘的な雰囲気が漂います。

写真ではなかなかサイズ感が伝わらないので、実際に現地へ行くと「思った以上に大きい!」と驚愕してしまうと思います。

この益田岩船が何のために作られたのかは不明で、様々な推測がされています。

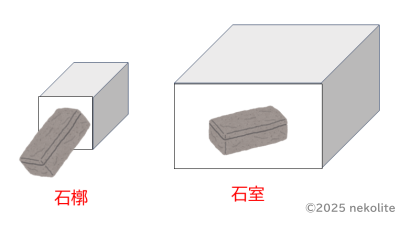

- 【最有力】横口式石槨(よこぐちしきせっかく)の失敗作

- 弘法大師による巨大な石碑の台座

- 星占いや祭祀の装置

- 古代宇宙人のUFO

- 岩船伝説(天孫降臨でニニギが乗ってきた船)のモニュメント

石の周りには格子状の刻みが付いていますが、これは石を平らにする加工の途中だと言われています。

都市伝説的な目線では、意味ありげな模様にも見えますね。

見る人によっていろんなモノが見えてくるのが、古代ミステリーの面白いところ。

そして石の上部には、精巧にくり抜かれた2つの四角い穴があります。

これが横口式石槨(よこぐちしきせっかく)説が有力視されている要因でもあります。

石槨(せっかく)とは棺を納めるスペースで、いわゆる小さめの石室のことです。

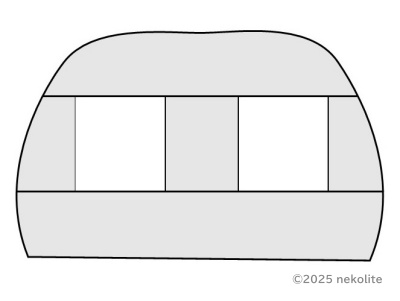

岩船を90度に起こすとこんな感じになり、

これが牽牛子塚古墳(けんごしづかこふん)の石室に類似しているそうです。

牽牛子塚古墳の石室も、斉明天皇と娘の間人皇女の2人分のスペースがあります。

岩船の石材は、斉明天皇が好んだ飛鳥石(石英閃緑岩という花崗岩の一種)であることからも、牽牛子塚古墳で使用される予定だった可能性が高いと考えられます。

しかし実際には、牽牛子塚古墳の石室には、白色の凝灰岩(ぎょうかいがん)が使用されています。

この点については、次のような説があります。

2つの穴のくり抜き具合から、作業はおそらく終盤に差し掛かった頃。

ところが、完成目前の段階でまさかのひび割れ発生!

飛鳥石は非常に硬い花崗岩であるため、加工には時間がかかります。

この段階で再び巨石を運搬し、一から作り直していては間に合いません。

そこで、加工しやすい凝灰岩に切り替えたのではないかと推測されています。

もしひび割れが起こらず、そのまま飛鳥石で作業が進んでいたら、牽牛子塚古墳の外観は一般的な盛土になっていたのかもしれません。

石槨の材質が凝灰岩へ変わったことを受けて、

「それならいっそ、古墳全体も凝灰岩で作っちゃおう!」

という、石を愛した女帝ならではの臨機応変だったのかも。

そんな妄想を楽しめるのも、歴史ミステリーの醍醐味ですね。

「益田岩船」の駐車場と詳しい行き方

益田岩船の近くに無料駐車場はないので、「タイムズ白橿町」というコインパーキングを利用しました。

【所在地】

益田岩船 奈良県橿原市白橿町8丁目

タイムズ白橿町 奈良県橿原市白橿町2-31

南都銀行の前にあるコインパーキングで、となりには郵便局があります。

駐車スペースは7台しかないので、タイムズパーキングHPから空き状況を確認しておくと便利です。

今回は銀行がお休みの週末に利用したので、半分くらい空いていてスムーズに駐車できました。

益田岩船は小さな山の中にあるのですが、駐車場から登山口までは徒歩10分ほど。

案内板が出ているので、それに従って行けば迷わず到着します。

駐車場から笠原医院のある交差点方面へ進み、

案内板に従って右折します。

そのまま進んで団地の前のバス停を通り過ぎたら、交差点にある案内板に従って左折します。

しばらく進むと、山へ向かう分かれ道にさしかかります。

ここからでも行けますが、今回はその奥にある案内板から進みました。

案内板まで行くと階段があり、そこを上ると白橿西集会所(公民館みたいな感じ)という小さな白い建物が見えます。

その先へ進んだら、登山口に到着です。

登山口の目印として、地面に益田岩船が描かれています。

そしてもう一つの目印が、白いウサギちゃん。

ここから益田岩船までは、徒歩5-10分くらいです。

途中で案内板がありますので、迷わずにたどり着けます。

酒船石の竹林と比べると、こちらはガチめの登山道になっていますので、足元はスニーカーなど動きやすい靴をおすすめします。

私はうっかりブーツを履いて行ってしまい、帰宅後は足の爪が内出血を起こしました…。

益田岩船⇔牽牛子塚古墳の直通ルートは?

事前にネットで調べたところ、牽牛子塚古墳から益田岩船へは山道を通る直通ルートがあるようでしたが、具体的な道順までは分かりませんでした。

そのため牽牛子塚古墳からは、車で益田岩船へ行くプランで考えていました。

ところが牽牛子塚古墳に設置されていた周辺地図を見ると、「牽牛子塚古墳から益田岩船までは約600m」と記載されていました。

もしかしてこれは、現地ならではのルート情報が得られるかも!

そこで牽牛子塚古墳のガイドさんに行き方を尋ねたところ、

「ここから歩いて行けないことはないけど、山の中でいろいろと危ないから、観光客の方にはおすすめしていません」

とのことでした。

基本的には岡寺駅から歩いて行くのが最短ルートで、そちらを推奨しているそう。(駅から徒歩10-15分)

一応牽牛子塚古墳の近くに、益田岩船へのちょっとした案内板があると聞きましたが、残念ながら見つけられませんでした。

牽牛子塚古墳と益田岩船はつながりがある史跡で、しかも約600mという近い距離。

にも関わらず、車で遠回りをしないと行けないのは、それぞれの管轄が「明日香村」と「橿原市」で分かれているからなんだろうな…。

益田岩船の混雑状況と撮影の意外な盲点

【訪問】3月上旬/週末/15:00頃

【混雑指数】★☆☆☆☆

私たち以外にいたのは3~4組で、わりと空いていました。

酒船石の時と同じく、益田岩船も写真を撮ろうとすると人が映り込んでしまう状況でした。

しかし益田岩船は巨大なので、それほど映り込みが気にならなかったり、タイミングによっては無人で撮ることもできました。

それよりも撮影で障害となったは、「光」の問題でした。

上面を撮る際は、木漏れ日で竹の影ができてしまい、メインの2つ穴が引き立たない…。

きれいに撮るには、太陽が昇りきる前に訪問するのが良さそうです。