こんにちは、ネコリテです。

HSPならではの繊細な視点で、旅の体験記を書いています。

今回は奈良県桜井市にある安倍文殊院(あべのもんじゅいん)と艸墓古墳(くさはかこふん)をご紹介します。

【安倍文殊院】知恵と陰陽師の聖地

安倍文殊院(あべの もんじゅいん)とは?

2025年の干支は乙巳(いっし)。

そこで、乙巳の年に関連するスポットを巡る第2弾として、安倍文殊院(あべのもんじゅいん)を訪れました。(第1弾は談山神社)

645年に創建された寺院で、御本尊は「三人寄れば文殊の智恵」のことわざでも有名な文殊菩薩(知恵を司る菩薩)。

「安倍」という名称からもわかるように、安倍一族の氏寺として建立され、平安時代に活躍した陰陽師・安倍晴明とも縁が深い寺院です。

お寺と神社は似てるよね。大まかな見分け方はこんな感じだよ。

【お寺】仏教。仏像、塔、お墓、僧侶。名前の最後に寺・院・堂・庵などが付く

【神社】神道。鳥居、狛犬、巫女、神主。名前の最後に社・宮・稲荷などが付く

境内では安倍晴明の結界札も授与されており、今回はこちらを目当てに訪れました。

安倍文殊院の駐車場

【所在地】安倍文殊院 奈良県桜井市阿部645

番地が建立年の645になってるの面白い。笑

安倍文殊院の駐車場は2カ所あります。

ひとつは、寺院から少し離れた第2駐車場(第1駐車場はバス専用)、もうひとつは境内にある駐車場です。

混雑した駐車場は避けたかったので、まずは第2駐車場へ向かったのですが、残念ながら閉鎖されていました。

そしてここで、思わぬハプニングが…。

カーナビの案内通りに進んだところ、目的地として表示されたのは「表山門(おもてさんもん)」でした。

寺院の正門なのでナビ的には間違っていないのですが、車で入ることはできません。

境内駐車場の入口を探そうと寺院の周りをもう一周してみたものの、なぜか県道へ出てしまい、また迷走…。

ぐるぐると回った末に、最終的にはGoogleマップ先生の力を借りて、ようやくたどり着くことができました。

境内駐車場の入口には、親しみやすい字体で書かれた安倍文殊院の石碑が立っています。

こちらは書の大家・榊 莫山(バクザン先生)による書です。

境内には他にもバクザン先生の石碑があり、芸術文化に造詣の深い方には見所の一つとなっています。

週末の15:30頃に訪れたところ、駐車場は8割ほど埋まっており、やや混雑していました。

1台あたりの駐車スペースが狭く、隣の車との距離も近かったので、HSP的には第2駐車場が開放されていたらありがたかったな…。

ちなみに駐車場は有料で、1回500円になります。

花アート、晴明堂、特別史跡の古墳

まず最初に見に行ったのは、巳年バージョンの花アートになっている花の広場。

そしてこの花アートの展望エリアには、安倍晴明をお祀りしている晴明堂があります。

晴明堂は参拝待ちの方がたくさんいらっしゃったので撮影は遠慮しましたが、「如意宝珠(にょいほうじゅ)」という黒い玉が飾られています。

ご利益は「いかなる願望も意のままに成就し、また悪を払い、災難を防ぐ功徳がある」とのことで、私もお参りさせていただきました。

手前には参拝の手順が書かれた看板が立っていたのですが、工程が7つくらいあり、正確には覚えられませんでした。

私の後ろに並んでいた方も同じようにおっしゃっていたので、意外と「晴明堂ああるある」なのかもしれませんね。笑

お堂の奥に看板が立っていれば、カンペ代わりに確認できたのに。

結局「おじぎをして、如意宝珠にふれて祈願」という、ざっくりとした流れでのお参りとなりました。

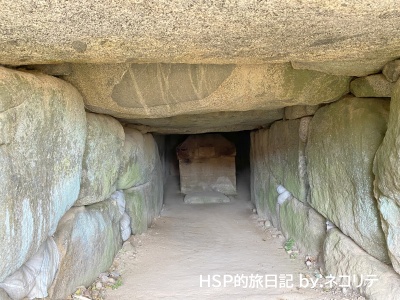

次に訪れたのは西古墳。

境内には「西古墳」と「東古墳」の2つがあり、そのうち「西古墳」は国の特別史跡に指定されています。

古墳での特別史跡は少なく、他には石舞台古墳や高松塚古墳、キトラ古墳などが指定されていますので、それらと並ぶ価値の高い古墳ということになります。

西古墳が造られたのは飛鳥時代で、被葬者は安倍文殊院の創建者である安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ/大化の改新の時代の左大臣)とされています。

古墳内へは自由に出入りすることができ、奥には弘法大師が造られたと伝わる「願掛け不動」がお祀りされていました。

写真を撮るつもりでしたが、ろうそくの炎が揺らめき、願掛け不動が放つ荘厳な雰囲気に圧倒されてしまい、スマホを向けることができませんでした。

古墳内部は明日香村の岩屋山古墳に似ており、切石積み(きりいしづみ)の整然とした造りになっていました。

切石(きりいし)はフラットに加工された石のことだよ

岩屋山古墳も「飛鳥時代にこんな精巧な設計の古墳が!?」と驚きましたが、西古墳はまさにその集大成とも言える完成度の高さ。

石と石の間に隙間ひとつない見事な造りを目の当たりにし、特別史跡に指定されたのも納得でした。

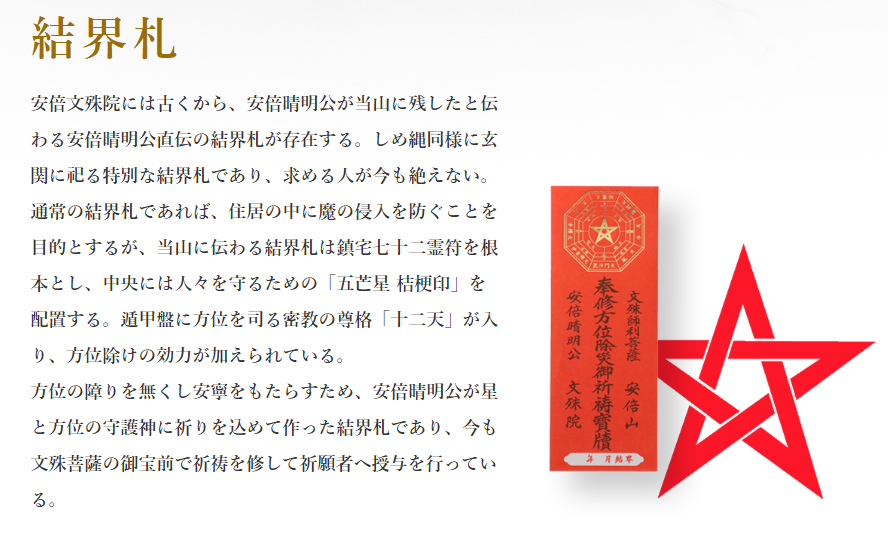

結界札(玄関魔除け札)の謎

そして最後は、お目当ての赤い結界札を購入。

正式名称は「玄関魔除け札」といい、玄関に貼ることで「魔」の侵入を防ぎ結界を張るお札です。

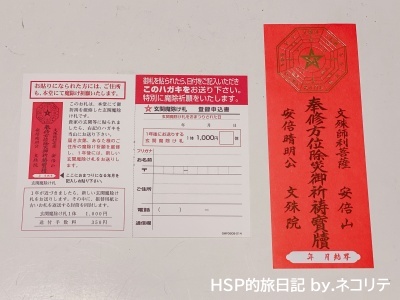

購入時に結界札と一緒に封筒が渡され、「住所を記入して郵送いただければ、ご祈祷しますよ」と案内されました。

『住所を書くならこの場で記入すればいいのに。忙しい人への配慮?それとも現地に来られない人向けの祈祷?』

と、少し不思議に思いつつ帰宅。

帰宅して封筒を開けてみると、中にはこんなハガキが。

結界札を玄関に貼った後、住所を書いて郵送すると、その住所の厄除祈祷をしてくれるとのこと。

それなら現地で書く方が楽なのに…と思っていたら、そのハガキは「来年のお札の申込書」の役割も兼ねていました。

- 御札を貼られたら、日付をご記入いただき、このハガキをお送り下さい。特別に魔除け祈願をいたします

- 届き次第、あなた様のご住所の魔除け祈願を厳修し、1年後には、新しい玄関魔除け札をお送りします

…ということは、来年のお札を購入しないと、住所の厄除祈祷はしてもらえない?

それとも、定期購入せずに住所だけ送っても大丈夫?

そもそも、お札は貼るだけでは効力が低いの?

いろいろ疑問が湧いて、正直ちょっと戸惑いました。

同じように思っている人がいるのかネットで調べてみたものの、「定期購入できるなんて親切!」という意見しか見つからず…。

そう感じる人には、便利なシステムだと思います。

ただ個人的には、巧みに誘導される感じが苦手に思ってしまい、ハガキは送らないことにしました。

【艸墓古墳】石棺と漢字のインパクトがすごい!

安倍文殊院の近くに、艸墓古墳(くさはかこふん)があります。

「艸」って漢字だったんだ。笑

顔文字の( *´艸`)でしか、見たことなかったよ

珍しい漢字の艸墓古墳ですが、もう一つ珍しい特徴を持っています。

それが石棺も見学できる古墳という点です。

今回の飛鳥巡りで見学した古墳は、いずれも石棺が残っていませんでした。

盗掘に遭ったのか、朽ちてしまったのか?

なかなかお目にかかれない石棺を間近で見られるのが、艸墓古墳です。

住宅街にある古墳で、行き方がちょっとわかりにくいので、写真付きで詳しく説明しますね。

ちなみに艸墓古墳に駐車スペースはないので、安倍文殊院の駐車場を利用するのがスムーズです。

艸墓古墳への行き方【約5分】

まずは安倍文殊院の境内駐車場の入口から、右方向へ進みます。

そのまま住宅街の坂道をどんどんと下りると、

奈良情報商業高校のグラウンドがある交差点にたどり着きます。

そこで信号は渡らず、くるっとUターンします。

グラウンドを背にするとこんな風景になっていますので、艸墓古墳の案内板を見つけたら、来た道とは別の狭い坂道を上っていきます。

「え?この先は民家しかないけど…」

と不安になるかと思いますが、艸墓古墳の案内板があるお宅を見つけたら、この細い通路を壁沿いに進みます。

その先に艸墓古墳があります。

艸墓古墳が造られた年代は推定7世紀頃で、安倍文殊院にある「西古墳」と同じく飛鳥時代の古墳になります。

特徴的なのは、石室のサイズに比べて不釣り合いなほど大きな家形石棺。

おそらく先に石棺を安置し、その後で石室を組み立てたと考えられています。

中身は盗掘されて何も残っていないそうですが、実際に石棺を目の前にすると、「古墳ってお墓なんだな」という実感がわきました。