こんにちは、ネコリテです。

人混みが苦手なHSPならではの視点で、旅の体験記を書いています。

今回は奈良県桜井市の箸墓古墳(はしはかこふん)を訪れました。

日本神話にまつわるエピソードを交えながら、現地の見所や混雑状況をお届けします。

卑弥呼の正体は…

箸墓古墳は「卑弥呼の墓なのでは?」と言われている古墳です。

古代史のスーパーヒロインとも言える卑弥呼ですが、実は『古事記』や『日本書紀』には一切登場しません。

私たちが学校で習った卑弥呼や邪馬台国についての情報は、中国の歴史書『魏志倭人伝』に記された内容がもとになっています。

3世紀の日本において、卑弥呼は中国から「倭国の女王」と呼ばれるほどの権力を持っていた人物です。

これほど重要な存在であるにも関わらず、卑弥呼や邪馬台国に関する記述が古事記や日本書紀には記されていない謎…。

これは「卑弥呼」や「邪馬台国」という名前が中国側での呼び名であり、日本では別の名称で知られていた可能性が考えられます。

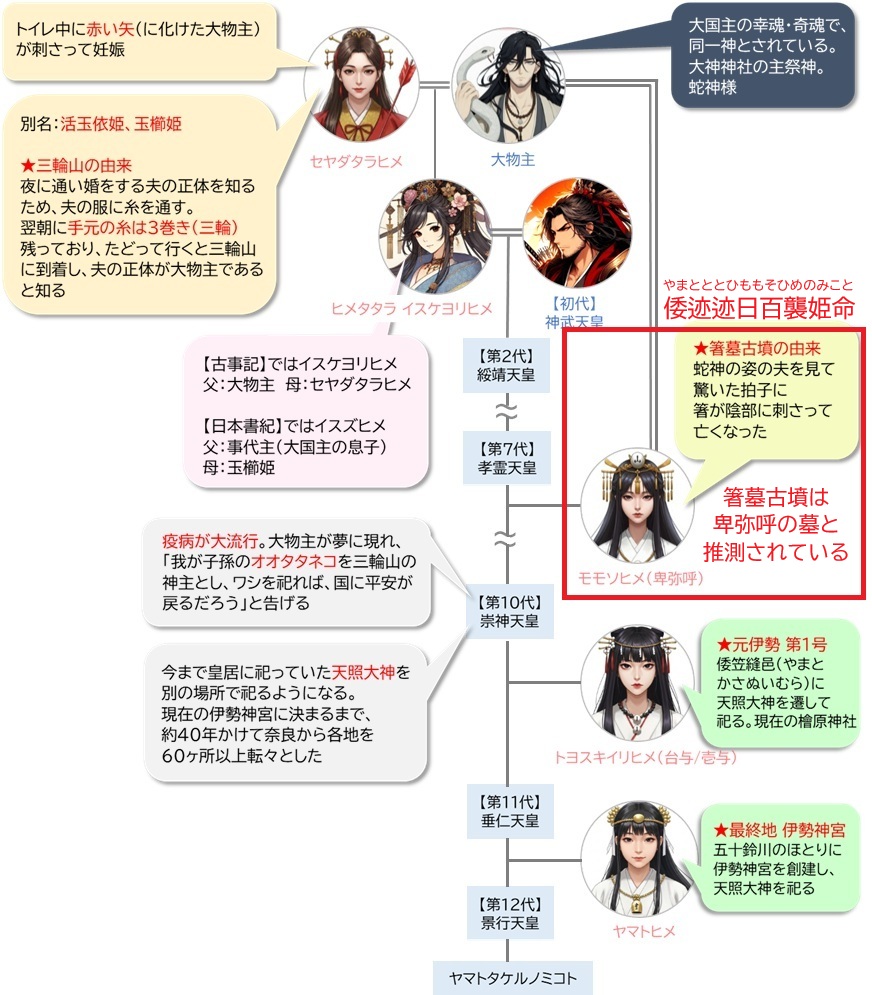

そんな卑弥呼の有力候補として挙げられているのが、第7代 孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)こと、モモソヒメ。

箸墓古墳に埋葬されている人物です。

- どちらも巫女である

神と人をつなぐ霊的な役割を果たしていた点が共通している - 亡くなった時期が近い

卑弥呼の没年は西暦248年頃とされ、箸墓古墳は3世紀中頃に築造 - 箸墓古墳の規模が権力者の墓にふさわしい

箸墓古墳は日本最初の巨大前方後円墳であり、古墳の大きさから埋葬者が絶大な権力を持っていたことがうかがえる - 古墳のサイズが『魏志倭人伝』の記述と一致

『魏志倭人伝』には卑弥呼の墓の直径が約150メートルと書かれており、箸墓古墳の後円部のサイズとほぼ同じである

このようにモモソヒメと卑弥呼の共通点が多いことから、箸墓古墳は「卑弥呼の墓」と呼ばれるようになりました。

モモソヒメの悲恋エピソード

日本書紀でモモソヒメは、大神神社の御祭神である大物主の妻であると書かれています。

そのエピソードが「箸墓古墳」の名前の由来にもなっていますので、紹介しますね。

大物主はモモソヒメのもとへ通い婚をするようになりました。しかし彼が訪れるのはいつも夜だった為、暗くてその姿を見ることができませんでした。ある日モモソヒメが「あなたの姿を見せてほしい」と頼むと、大物主は「私の姿を見ても、決して驚いてはいけない」という条件を出し、翌朝には小さな櫛箱の中に入って現れると約束します。

翌朝モモソヒメがその箱を開けると、中には蛇(の姿をした大物主)が入っており、彼女は思わず悲鳴を上げてしまいました。すると大物主は「約束を破った以上、もう会うことはできない」と言い残し、三輪山へと帰っていきます。驚いたモモソヒメはその拍子に箸で陰部を刺してしまい、命を落としてしまいました。これが「箸墓古墳」の名称の由来になっています。

なんとも悲しい結末…。

ちなみにモモソヒメは第7代 孝霊天皇の皇女ですが、夫である大物主は初代天皇「神武天皇」の皇后の父でもあります。

関係性を図で表すと、このようになります。

つまりモモソヒメから見ると、大物主はご先祖様にあたります。

神武天皇の即位は紀元前660年で、モモソヒメが生きていたのは西暦200年頃。

単純に計算しても、大物主とモモソヒメの間には800年以上の時代差があることに。

大物主が「神」であることを考えれば、長命であっても不思議ではありませんが、わざわざこれほど時代を超えて大物主が登場するという点には、何かしらの意図があるように感じます。

箸墓古墳へ行き方

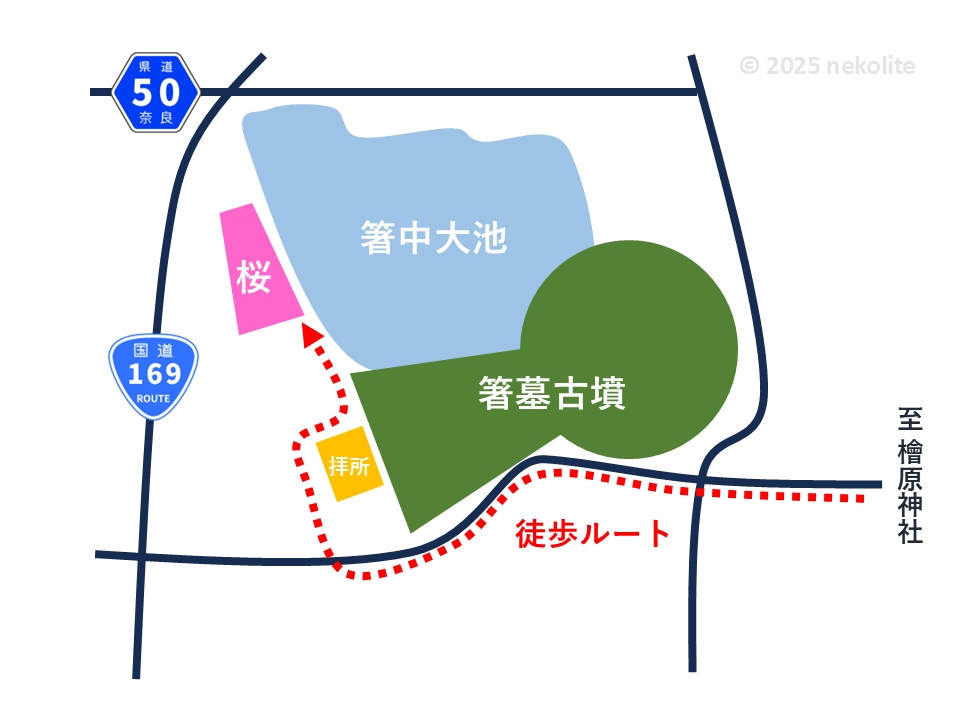

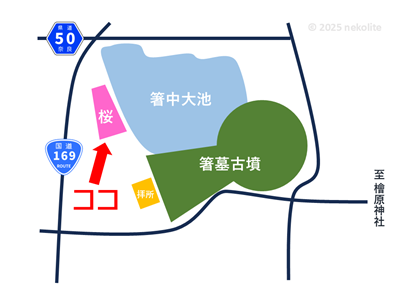

箸墓古墳へは檜原神社から、歩いて行きました。

移動時間は約30分でした。

箸墓古墳は全長280mの前方後円墳になっており、最初に「森かな?」という風景が見えくると、それが箸墓古墳の「後円」の部分になります。

さらに進んで幼稚園が見えてくる辺りに、拝所への小道があります。

看板には「孝霊天皇皇女 倭迹迹日百襲姫命 大市墓(おおいちのはか)」と書かれています。

大市墓=箸墓古墳

という情報を知らないと、こちらが箸墓古墳の拝所であると気付かないかもしれません。

拝所は古墳の「前方」部分の正面に設けられており、ここから古墳に沿って歩いていくと、箸中大池へとつながります。

桜スポットの穴場だった!

箸墓古墳を訪れたのは、4月上旬の週末の14-15時頃。

箸中大池のほとりには、広々とした芝生と、見事に咲き誇る満開の桜。

それはまるで、春の贈り物のような風景でした。

こんなに素晴らしいロケーションなのに、人影はまばら。

花見客はわずか2~3組ほどで、のんびりとした時間が流れていました。

人混みが苦手だけど、桜を心ゆくまで味わいたい——。

そんなHSPさんには、ぜひ訪れてほしい、とっておきのスポットです♪