こんにちは、ネコリテです。

人混みが苦手なHSPならではの視点で、旅の体験記を書いています。

今回は奈良県桜井市の大神神社(おおみわじんじゃ)を訪れました。

日本神話にまつわるエピソードを交えながら、現地の見所や混雑状況をお届けします。

大神神社の神様と卑弥呼が夫婦!?

大神神社(おおみわじんじゃ)は日本最古級の神社で、御祭神はこちらの3柱です。

- 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)

- 大己貴神(おおなむちのかみ)=出雲大社の神様 大国主(おおくにぬし)

- 少彦名神(すくなひこなのかみ)

大己貴神(大国主)は国造りという偉業を成した、日本神話におけるヒーロー的存在の神様です。

そんな大己貴神(大国主)を中心とした3柱の関係性を知っておくと、大神神社の参拝がより有意義なものになりますのでご紹介しますね。

3柱の日本神話エピソード

【1】まだ地上が荒れ果てた大地だった頃、大国主はビジネスパートナーの少彦名(一寸法師のモデルとされる小さい神様)と一緒に国造りをしました。二人で各地を巡り、人々に農耕・漁業・医薬などのノウハウなどを伝えていきました。

【2】順調に国造りが進んでいましたが、ある日、少彦名が常世の国(とこよのくに)へ帰ってしまいました。残された大国主は深い悲しみと大きな不安に包まれます。

【3】そんな中、大国主の前に救世主が登場!その神様は「私はあなたの幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)です。私を大和の東の山へ祀ったら、国造りを応援しますよ」と言い、大国主はその不思議な神様、大物主を三輪山に祀りました。

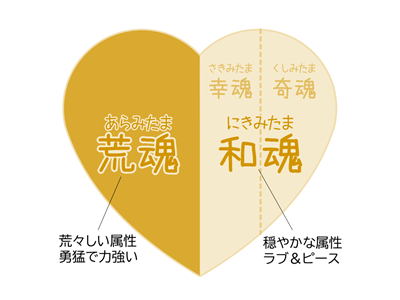

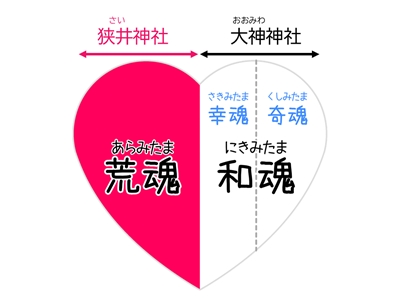

ちなみに幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)とは、神様の魂の一部のこと。

簡単に言うと、大物主は大国主の分身のような存在で、「大物主=大国主」と同一神であるとされています。

魂は大きく2つに分かれていて、それが荒魂(あらみたま)と和魂(にきみたま)、そして和魂の中に大物主が言っていた幸魂と奇魂があります。

【4】大物主を三輪山へ祀った後は、無事に国造りを成し遂げることができました。

めでたし、めでたし…

とはならず、ここで再び大国主に試練が訪れます。

【4】天界にいた天照大神から「地上も私の物だから返してね」と要求され、いろいろあった結果、大国主は地上を譲ることにしました。これが有名な出雲の国譲りです。

【5】天照大神の孫・ニニギノミコトが地上に降り立ち(=天孫降臨)、統治を任されることになると、大国主は身を引いて出雲大社に隠居しました。

この日本神話のエピソードを振り返ると、大神神社の御祭神である3柱の神々は、それぞれ次のような関係性にあります。

- 大物主 大国主と同一神で、国造りをサポート

- 大国主 国造りの中心的な役割を果たした出雲の神様

- 少彦名 大国主と一緒に国造りをした相棒

まさに「チーム国造り」と言えますね。

国造りの中で「医薬」を人々に伝えたことから、少彦名は「薬の神様」としても知られています。

そのご縁から大御神社の隣にある狭井神社(さいじんじゃ)には、諸病に効くとされる「薬井戸」があり、人気スポットとなっています。

大物主の妻子が「スゴい人物」だった!

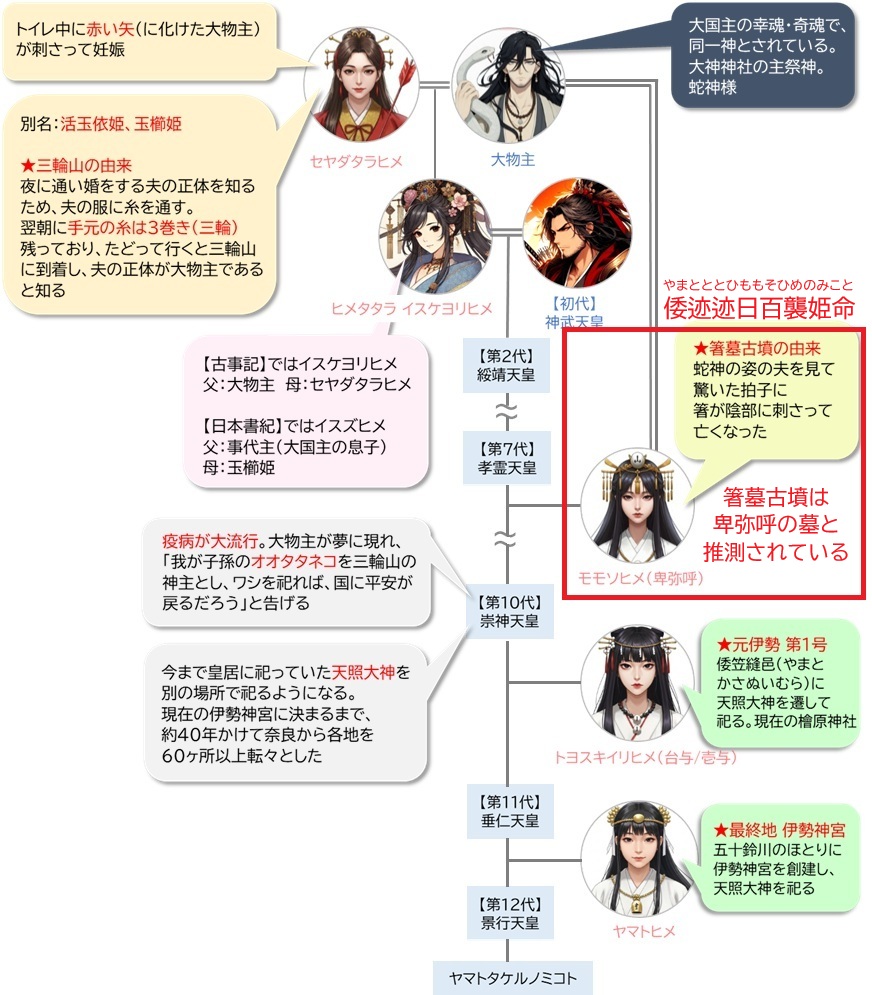

大物主には複数の妻がいますが、その中でも存在感が大きいのが勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)。

神武天皇の皇后・比売多多良伊須気余理比売(ヒメタタラ イスケヨリヒメ)のお母さんでもあります。

つまり大物主は、神武天皇の義理の父。

セヤダタラヒメは別名を活玉依姫(いくたまよりひめ)、玉櫛姫(たまぐしひめ)とも言い、面白いエピソードが2つあるので紹介しますね。

- 大物主は美しいセヤダタラヒメに一目惚れをしました。そのアプローチ方法がとても強烈!なんと自分の姿を「赤い矢」に変えて、トイレで用を足していたセヤダタラヒメの下半身を射抜いたのです。それがきっかけでセヤダタラヒメは妊娠し、生まれた子どもがイスケヨリヒメ──のちに神武天皇の皇后となる人物です

- 大物主は活玉依姫のもとへ、毎晩通うようになりました。活玉依姫の両親はこの若者の正体を知るべく、ある作戦を立てました。若者の服にこっそり糸を通し、どこへ帰って行くのかを調べたのです。その糸をたどると三輪山に到着し、若者が大物主という神様であることが判明しました。この時、手元に残っていた糸が三巻き(三勾)だったことから、みわ(美和/三輪)という地名が付きました

日本神話で「別名」が多いのは、文献によって呼び方が違うからだよ。同じエピソードでも古事記では「A姫」、日本書紀では「B姫」と書かれていたり、家族関係も古事記では「兄妹」だけど、日本書紀では「親子」…なんてことも。要するに「いろんな説がある」ってことだね

古代史オタクとして個人的にとても気になるのが、大物主(おおものぬし)の妻子の名前に「タタラ」が入っている点でした。

「タタラ」といえば、鉄を作るための器具や製鉄技術のことで、『もののけ姫』に登場する“タタラ場”でご存知の方も多いかもしれません。

島根県の出雲地方では約1400年前から「たたら製鉄」が盛んに行われており、日本の鉄文化の中心地のひとつでした。

そんな背景から「タタラ」という名前を見ると、出雲系を連想するのが古代史オタクの性。笑

大物主の妻「セヤダタラヒメ」という名前にも、しっかりと「タタラ」が入っており、出雲系の有力氏族の女性ではないかと想像がふくらみます。

そもそも大物主は、出雲のヒーロー大国主(おおくにぬし)と同一視される神であり、その娘「ヒメタタラ イスケヨリヒメ」も当然、出雲の血を色濃く受け継いでいると考えられます。

そして、そのイスケヨリヒメが結婚した相手こそ、天照大神の子孫である神武天皇。

つまり、出雲系と天照系という、異なる神の血統が婚姻によって繋がったことになります。

このことから、日本神話に描かれた「出雲の国譲り」──つまり出雲が政権を天照系に譲ったというストーリーの裏には、政治的な和解や融合の意図があり、その象徴として両系統の婚姻が語られたのではないか、という歴史的推測が成り立ちます。

神話は単なる空想ではなく、「事実を物語化したもの」とも言われます。

神々の名前や血筋に注目して、自分なりに歴史を想像してみると、神社巡りがより楽しくなります♪

卑弥呼が「大物主の妻」だった説

卑弥呼の正体は、箸墓古墳に埋葬されている倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトヒモモソヒメノミコト)と言われています。

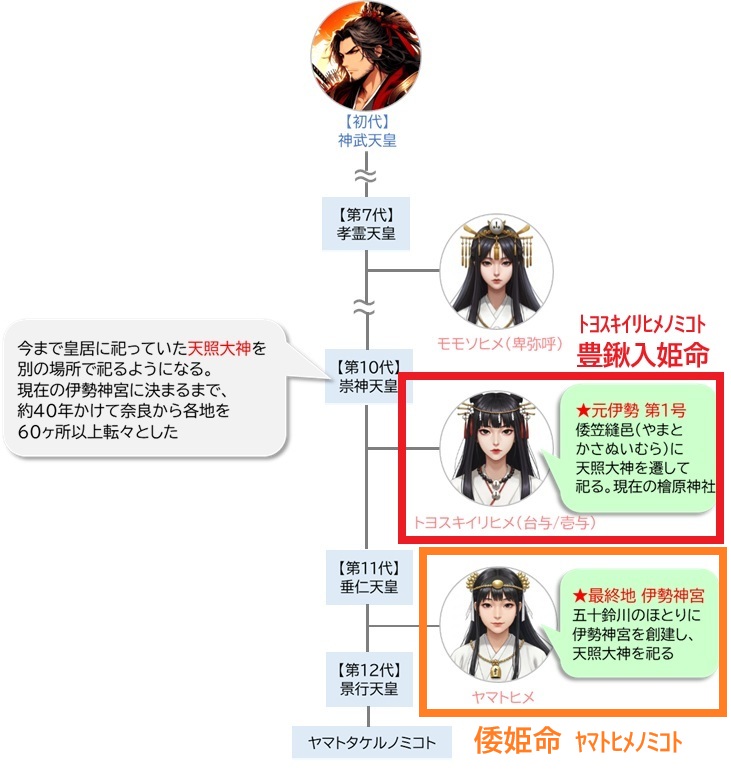

モモソヒメは第7代 孝霊天皇の皇女で、長い間、巫女を務めていました。

モモソヒメと大物主が結ばれた伝承があることから、【大物主の妻=卑弥呼】という説につながっています。

しかしモモソヒメと大物主の恋模様は、こんな悲しいエピソードとなっています。

大物主はモモソヒメのもとへ通い婚をするようになりました。しかし彼が訪れるのはいつも夜だった為、暗くてその姿を見ることができませんでした。ある日モモソヒメが「あなたの姿を見せてほしい」と頼むと、大物主は「私の姿を見ても、決して驚いてはいけない」という条件を出し、翌朝には小さな櫛箱の中に入って現れると約束します。

翌朝モモソヒメがその箱を開けると、中には蛇(の姿をした大物主)が入っており、彼女は思わず悲鳴を上げてしまいました。すると大物主は「約束を破った以上、もう会うことはできない」と言い残し、三輪山へと帰っていきます。驚いたモモソヒメはその拍子に箸で陰部を刺してしまい、命を落としてしまいました。これが「箸墓古墳」の名称の由来になっています。

なんという悲劇…。

セタダタラヒメの物語にも「陰部に刺さる」という描写がありますが、彼女の場合はそれが子孫繁栄につながる一方で、モモソヒメはその出来事が原因で命を落としてしまうという、正反対の結末を迎えます。

こうした対照的な描写も、何らかの歴史的事実を象徴した比喩なのかもしれません。

そして【大物主の妻=卑弥呼】説には、ちょっと不思議な点があります。

それは時系列がおかしいこと。

大物主は 初代 神武天皇の義理の父にあたりますが、妻であるモモソヒメは 第7代 孝霊天皇の娘。

つまり大物主にとって、モモソヒメは7代先の子孫になります。

神様なので何百年も寿命があるのかもしれませんが、日本神話で数世代をまたいで登場する神様は少ないので、気になる点でした。

大物主の妻とされるモモソヒメは、第10代 崇神天皇(すじんてんのう)の時代に巫女をしており、崇神天皇のもとへ大物主が現れたという話があります。

当時は疫病が大流行しており、崇神天皇は頭を悩ませていました。

すると夢の中に大物主が現れ、三輪山がきちんと管理されていないことにクレームを言いました。

「我が子孫である大田田根子(おおたたねこ)を三輪山の神主とし、しっかりと祀りなさい。そうすれば国に平安が戻るだろう」

崇神天皇は大田田根子を探し出し、お告げ通りに三輪山を祀ると疫病は収束したそうです。

以上が大神神社の神様に関する日本神話エピソードになります。

次章からは、実際に訪れた現地のレポートをお伝えしますね!

大鳥居と三柱鳥居

名古屋から近鉄~JRを乗り継いで、奈良県桜井市へやって来ました。

大神神社の最寄り駅は、こちらの三輪駅。

三輪駅から大神神社へは徒歩5分とアクセス便利です。

今回はちょっと寄り道をしながら大神神社へ向かいました。

最初に向かったのは、大鳥居。

高さ32.2mで、日本で2番目に高い大鳥居となっています。

ちなみに日本一は和歌山県の熊野本宮大社の大斎原(おおゆのはら)で33.9mです。

大神神社の大鳥居が建てられたのは昭和61年で、昭和天皇ご親拝を記念、そして御在位60年を奉祝したものだそうです。

次に向かったのは一の鳥居。

この先に寄り道をした目的地があるんです。

それが大神教本院(おおみわきょうほんいん)。

珍しい形の鳥居、三柱鳥居(みはしらとりい)があります。

この三柱は造化三神(ぞうかさんしん)を表わしているそうです。

- 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

- 高皇産霊神(タカミムスビノカミ)←思兼神の親

- 神産巣日神(カミムスビノカミ)←少彦名の親

造化三神は天地創造をした神々で、イザナギ&イザナミよりもずっと昔の時代の神様になります。

大神神社(おおみわじんじゃ)の参拝

大神教本院から徒歩10分ほどで、大神神社の二の鳥居へ到着しました。

こちらは参道につながっている鳥居です。

4月上旬の週末で、ちょうど桜のシーズンだったので参拝客が多かったです。

人混みが苦手なHSPとしては、本来なら選ばない日程でしたが、どうしても「大神神社の桜」を見てみたくてやって来ました。

参道を進むと、最初に見えるのが祓戸神社(はらえどじんじゃ)です。

想像以上に人が並んでいてびっくり!

こちらには祓戸四神(はらえどよんしん)という、穢れを祓い清めてくれる神々が祀られています。

拝殿へ向かう前に、ここで穢れを祓って行くのがマナー。

…というのを今回の訪問で初めて知ったのですが、列に並んでいた方々はきっと、そうした作法に詳しく、丁寧に参拝されている方たちなんだろうなと感じました。

HSP気質の私にとって、そういう落ち着いた雰囲気の人たちが集まる場は人混みでもストレスを感じにくく、むしろ安心できました。(逆に苦手なのは、俗っぽい雰囲気の雑多な人混み…)

そして拝殿へ到着。

「春の大神祭」の準備のため、拝殿前には白いテントがたくさん並んでいました。

拝殿の奥には国重要文化財の三ツ鳥居(みつとりい)があるのですが、残念ながらまだ拝観中止中でした。

拝殿の前にある巳の神杉(みのかみすぎ)。

大物主の化身である「白蛇」が棲むとされており、お供え物に蛇が好きな玉子が供えられていました。

参拝後は御朱印を書いていただきました。

直書き(じかがき)をお願いする場合は、御朱印帳を預けて番号札を渡される神社が多いのですが、こちらは目の前で書いてくださいました。

【訪問時の混雑状況】

二の鳥居~参道は混雑していましたが、拝殿や授与所は思ったより並ばずに済みました。境内が広いので、人が分散されやすいのかと思います。ただ全体的に賑やかな雰囲気だったので、神社の神聖な空気に浸ることは難しかったです…。

神明系でも明神系でもない謎の鳥居

大神神社は本殿(神霊を宿したご神体を安置する社殿)を持たず、三輪山そのものをご神体とする、日本古来の原始信仰を今に伝える神社です。

境内ではこのような「柱としめ縄だけの鳥居」を見かけ、そのルーツに興味津々でした。

「神明鳥居でも明神鳥居でもないし、一体どういう系統なんだろう?」

と不思議に感じていたのですが、これも原始の信仰スタイルだと知って腑に落ちました。

神社というと立派な社殿や鳥居を思い浮かべがちですが、本来は自然そのものに神が宿ると考えるのが日本の信仰の原点。

装飾をそぎ落としたようなその姿からは、権力や格式とは無縁の、素朴で神聖な祈りのカタチが伝わってきて、心に深く響きました。

病気平癒を祈願!狭井神社(さいじんじゃ)

大神神社の敷地内にある狭井神社(さいじんじゃ)。

実は、私にとってこちらがメインの参拝でした。

病気平癒のご利益で知られる神社ということで、長引いている四十肩の回復をしっかりお願いしてきました。

狭井神社に祀られている神様は、大物主の荒魂(あらみたま)です。

大神神社がおだやかな和魂(にきみたま)で、狭井神社は力強い荒魂。

狭井神社へは「くすり道」を通って行きました。

その名の通り、入口には「めぐすりの木」を始め、さまざまな薬草が植えられている道です。

途中で磐座神社(いわくらじんじゃ)があったので、参拝をしました。

御祭神は大国主の相棒として知られる少彦名命(すくなびこなのみこと)で、薬の神様として篤く信仰されています。

囲いの中には少彦名命が宿っているとされる石(=磐座)が祀られていました。

古代の磐座信仰(いわくらしんこう)ですね。

さらに進むと、市杵島姫神社(いちきしまひめじんじゃ)がありました。

市杵島姫命は天照大神とスサノオノミコトが誓約(うけい)という占いをした時に生まれた女神で、芸能の神様や弁財天として信仰されています。

そして狭井神社に到着。

狭井(さい)とは聖なる水・泉のことで、万病に効く御神水が湧くという「薬井戸」があります。

小さな神社ですが人気の「薬井戸」と「三輪山登拝入口」があるため、混雑していまいた。

薬井戸には少し行列ができていましたが、しばらく経つと無人になりました。

人の流れの「波」があるようです。

「薬井戸」は井戸ではなく、蛇口式でした。

御神水はあっさりとして飲みやすかったです。

500mlのボトルを用意していたので、持ち帰り用に汲ませていただきました。

注意書きに「御神水の大量のお持ち帰りは固くお断り致します」とあったので、持ち帰り自体を躊躇してしまいましたが、「大量」とはポリタンクや多本数のペットボトルのことで、ペットボトル1本分はOKでした。

ただ混雑時は紙コップで飲まれる方が優先のようなので、持ち帰る場合は人が少ないタイミングで汲むのが良さそうです。

桜の名所とランチ

桜の名所として有名な大美和の杜展望台(おおみわのもり てんぼうだい)は、境内の中で最も混み合っていました。

とはいえ、想像していたほどの混雑ではなく、思ったより快適に過ごせました。

人出はそれなりにありましたが、愛知県内の有名な桜スポットと比べると、まだ余裕がある印象です。

奈良県は吉野山など素晴らしい桜の名所が多いので、花見客が分散されやすいのかもしれません。

神社の境内という場所柄、宴会をしている人もおらず、和やかな雰囲気で桜を楽しむことができました。

ランチは展望台から檜原神社へ向かう途中にある、「山辺の道 花もり」さんでいただきました。

立地的に参拝者専用のカフェといった感じでした。

週末のお昼時なので混雑を心配していましたが、12時に到着した時点では2組のお客さんしかおらず、スムーズに入店できました。

ご夫婦二人で切り盛りされているお店で、メニュー数は少ないですが、素材の良い丁寧なお料理を作られている印象でした。

ヘルシーで美味しかったです。

食べ終える頃(12:30頃)には満席になり、外で待たれている方もいらっしゃいました。

人気のお店なので、混雑を避けたい場合は11時台に来店するのが良さそうです。

「山辺の道 花もり」さん以外で参拝中に立ち寄れる飲食店は、大神神社から狭井神社へ行く途中にある「阪口茶店」さんもあります。

こちらは丼物やうどんなどがあり、昔ながらの定食屋さんです。

ランチの後は最初の元伊勢と言われている、檜原神社へ向かいました。

道中には桜のきれいなスポットが点在していて、どこも人が少なく静かでした。

人混みを避けて、じっくりと桜のエネルギーを感じたい方は、展望台よりも少し足を伸ばした先にある、こういった「隠れ桜スポット」がおすすめです♪

「元伊勢」の始まり 檜原神社(ひばらじんじゃ)

「山辺の道 花もり」さんから檜原神社までは、山の辺の道を歩いて約15分。

今回は桜を眺めながらのんびり歩いたので、30分ほどのハイキングで到着しました。

檜原神社に祀られている神様は、天照大神。

そしてこちらの神社は「最初の元伊勢」とも言われています。

天照大神は皇居内に祀られていましたが、第10代 崇神天皇の時代に、よりふさわしい場所で祀るべく遷すことに。鎮座地を求めて各地を転々としますが、その際、一時的に祀られた場所が「元伊勢」と呼ばれています。最終的に、天照大神は現在の伊勢神宮(三重県)に祀られることになります。

崇神天皇は、皇居内に祀っていた天照大神を別の地に移すよう、娘の豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に命じました。

豊鍬入姫命は巫女で、卑弥呼の後継者である台与(壱与)とする説があります。

豊鍬入姫命は、倭笠縫邑(やまとかさぬいむら)という地で神籬を立てて天照大神をお祀りし、そちらが現在の檜原神社とされています。

神籬とは、神様が降りてくるための仮設の依り代のことだよ。依り代は神霊が宿る物や場所で、石・樹木・山・鏡・剣などが依り代となることが多いよ

檜原神社では、大神神社で拝観中止となっている三ツ鳥居(みつとりい)を見ることができます。

この三ツ鳥居は2015年に再建されたもので、伊勢神宮の別宮・倭姫宮(やまとひめのみや)の参道鳥居に使われていた古材を譲り受けて造られました。

そのため、格式と歴史を感じさせる趣があり、神聖な空気に包まれていました。

実は檜原神社と倭姫宮には、深いつながりがあるんです。

豊鍬入姫命が務めていた天照大神を祀るお役目は、第11代 垂仁天皇の娘・倭姫命(やまとひめのみこと)に引き継がれました。

伊勢神宮の資料「皇太神宮儀式帳」によると、倭姫命は天照大神の鎮座地を求めて奈良→三重→滋賀→岐阜など各地を巡り、15番目にたどり着いた最終地が、現在の伊勢神宮だと伝えられています。

つまり檜原神社と倭姫命は、「最初の元伊勢」と「伊勢神宮へ導いた巫女」という関係性になります。

尚、元伊勢の存在については諸説あり、60ヶ所以上あるとも言われています。

そんな歴史ロマンあふれる檜原神社ですが、訪れた際は人も少なく、ゆったりと参拝できました。

お参りを終えた後、ふと授与所で目に留まったの子持ち勾玉のネックレス。

「お守り」にはあまり興味がないタイプですが、ちょうど翡翠のネックレスを探していたタイミングだったので、記念にお迎えしました。

「お守りグッズだし、プラスチック製のチープな感じかな?」

なんて思っていたけれど(失礼)、実際に手に取ってみると意外と重みがあって、今ではお気に入りのアイテムになりました。

まとめ

- 大神神社の御祭神はこちらの3柱

- 大物主 大国主の幸魂奇魂(分身みたいなもの)で、国造りをサポート

- 大国主 国造りの中心的な役割を果たした出雲の神様

- 少彦名 大国主と一緒に国造りをした相棒

- 大物主の娘は神武天皇(初代天皇)の皇后。つまり大物主は神武天皇の義父にあたる

- 大物主の妻の一人、モモソヒメは卑弥呼という説がある

- 狭井神社の薬井戸の水は、病気平癒のご利益があるとされる

- 檜原神社は最初の元伊勢と言われている

- 大神神社で静かに桜を鑑賞したいなら、混雑する展望台よりも、大神神社~檜原神社へ行く途中にある複数の桜スポットがおすすめ(例:八大龍王の鳥居など)